※2月ももう3日、立春です。雪の予想でしたが箱根や丹沢が雪化粧したくらいでした。

曽我梅林梅まつりも始まりましたが見頃はまだ先のような。松田河津桜も中旬過ぎでしょうか。寄のロウバイは満開のようです。幕山の梅はまだ先、2月下旬辺りでしょうか。昨年は2月中旬に幕山へ梅見に出掛けました。少し早いようでしたが梅見は楽しめています。その時のを表紙に取り込みました。

一級の寒波到来で北国は雪模様、関東も冷え込むようです。まだ雪を見てませんので丹沢辺りの山で雪掻きでもと思っているところです。

今月の本は 「喜多川歌麿女絵草紙」藤沢周平

藤沢周平の本は2冊目、先々月に取り上げた「龍を見た男」が後からでしたがタイミングで順番が変わりました。それもNHKの大河ドラマで「べらんめ 蔦重」が始まりましたので蔦重が売り出した歌麿を著したこの女絵草紙が大河ドラマを見るためのガイド本のようにもなっています。この本には蔦重はそんなに登場しませんが、版元である蔦重の気概、歌麿との関係は理解出来ました。蔦重の店に滝沢馬琴が一時番頭で勤めていたり、謎の人物写楽のことにも触れています。当時の幕府など情勢も知ることができました。

オール讀物に「歌麿おんな絵歴」として1975年頃連載。1977年5月に「喜多川歌麿女絵草紙」と改題して青樹社より刊行。

文庫本として文藝春秋より2012年7月新装版第一刷発行、2023年7月の4刷のを2024年9月に購入でした。この本で鶴岡にある記念館を知りまして出掛けています。

喜多川歌麿(1753~1806) 出生、出身地は定かでなし。世界を席巻した超一流の絵師です。

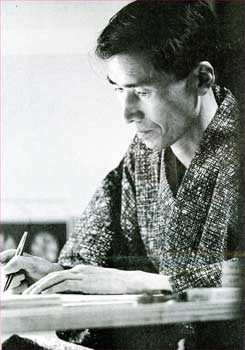

藤沢周平は1927年12月鶴岡で生まれ、1997年1月26日に死去、69歳でした。

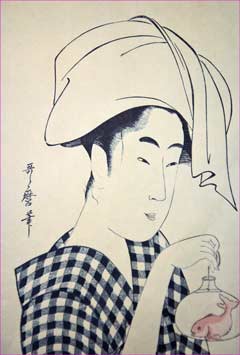

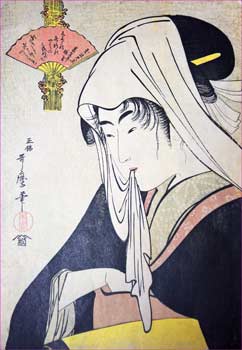

名声を得て脂の乗りきった頃からの絵師としての歌麿が描かれています。絵のモデルになる女性たちもその裏にある人生から醸し出される色気というようなのを絵にしているようです。登場のモデルになる女たちと歌麿との出合をそれぞれ小説に仕立て上げています。書き出すとまたキリがなくなりますので気に入った美人の絵を並べておしまいに。

浮世絵の彫り師とか摺師は表に出てきませんが歌麿の美人画を見ればその技術は神の仕業かと。あの髪の毛1本の線を表すだけでも素晴らしいものです。

※ボストン美術館所蔵の歌麿の浮世絵から抜粋しました。

|

|

|

| (金魚鉢を下げる女 版元不明) | (袖ケ浦の芸者亀吉・版元蔦屋) | (霞織娘雛形・蚊帳 版元蔦屋) |

|

|

|

| (北国五色墨・川岸 版元伊勢孫) | (寄辻君恋 版元松村) | (伝兵衛女房おしゅん 版元丸甚) |

深い味わいあり、見ているだけであきません。

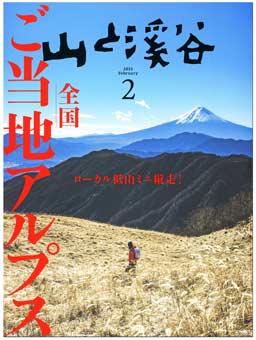

山と渓谷2月号 今月号は全国にはびこっているご当地アルプス特集。

全国に80もあるとか、都道府県より多いようですが北アルプスや南アルプス、中央アルプスは本物ですが、地方に勝手につけられているアルプスは愛嬌があるだけです。

近場の関東なら行ってみようかという気になりますが他は素通りと。

沼津アルプスはお気に入りで何度か歩いてはいます。鎌倉アルプスは天園コースという名があります。三浦アルプスは低山ながらも楽しめますが、後は雑多知らずでも良し。

連載の「凪の人」、「ふたたび山へ」は毎月楽しみとなっています。

久し振りに高橋大輔氏のが、「縄文人はなぜ山に登ったか」と。釈迦ヶ岳で発掘された縄文土器を巡ってその特集記事が。

|

|

|

| (昔の名前「長尾」で単行本にと 願いたいものです。) | (沢野ひとし氏も80越えて) | (時折ですが楽しみな 高橋大輔氏の探険旅話) |

今月の山辰号 先月と同じで省略。

今月の酒は 「おふしょあ」吟醸酒

「おふしょあ」とはサーフィン用語で岸から沖へ吹く風のこと。湘南育ちのモトックス若手ソムリエたちが中心となって「湘南から国内外へと風に乗って羽ばたくことを願い」開発したお酒です。「湘南の清々しい潮風」を想わせるクリーンで爽やかな味わいです。と宣伝しています。

精米歩合60%、アルコール分15度、720㍉㍑、1810円。

茅ヶ崎市香川 熊澤酒造株式会社製造

冷酒で晩酌に少しずつ飲みましたが、湘南海岸の沖から生暖かい風が吹いてくるような味でした。そう悪くなしも少々高い感じ、次はないでしょうか。

NHKFM・クラシックの庭・メシアンのトゥランガリラ交響曲など聴きながら。

天気曇、気温18.4、湿度43%。

令和7年2月3日PM 湘南山辰