№38 松田から渋沢へ送電鉄塔に寺社巡り秋ハイク <p1>

10月10日[金](晴曇) 新東名工事現場見物して萱沼から渋沢へ

|

|

|

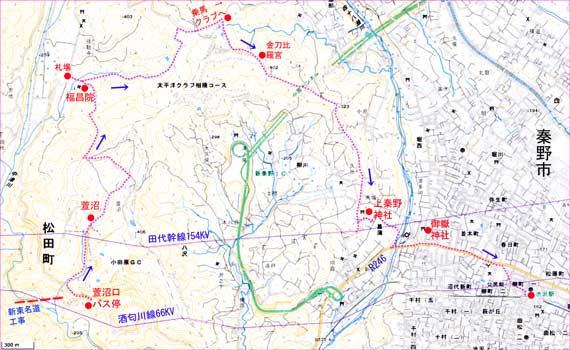

| (田代幹線鉄塔387) | (松田から渋沢の地図) |

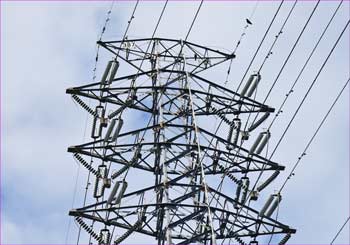

| ※送電線鉄塔……酒匂川線鉄塔66KV…80,他。田代幹線鉄塔154KV……379,387,388,389。 大雄線66KV鉄塔……68-1。堀西変電所鉄塔1。 ※寺社仏閣……福昌院、柳川金刀比羅宮、上秦野神社、御嶽神社。 |

交通費(594+230+261+594=\1679) <歩行約4時間>

連休前の金曜日に電車は幾分乗客は多いような、でも座れた。曇り空に車窓も映えず。富士は見えずも丹沢は見えていたので小田原から小田急線に、新松田で降りて久し振りに寄行きのバスにと。前から気になっていた高松トンネル反対側の橋工事を撮るため萱沼入口で降りる。

|

(← 酒匂川線は渋沢へ谷越えて) (酒匂川線鉄塔は山越えて) (← 新東名道は髙松を貫いて) |

|

降りたところがその工事現場を見下ろせるところ、それに酒匂川線鉄塔も見えて嬉しき。まだ静かな工事現場、橋もまだ繋がっていない。一頻り撮った後こちら側の送電鉄塔を撮りに行きたかったがバス通りを戻る方向、それに少々遠く車の往来も煩かったのでやめた。そのまま萱沼方向へ入り込んでいく。

ゴルフ場案内があったり、そのマイクロバスが走っていくのでゴルフ場だけの道かと思ったが人は通れるだろうと歩いてゆく。もう一つの目的はよく見ているブログに、この先にある乗馬クラブに通っている話を時折見て、その乗馬クラブを見にいこうと思い立っての。時折車が往来するだけの寂しく暗い道をとぼとぼと辿った。

|

|

| (萱沼への道) | (松田町萱沼集落・50数世帯とか) |

. (土壁の蔵が →) (山越えて田代幹線鉄塔379が) . (萱沼のある民家 →) |

|

|

意外にもこんなとこに来ることはないという萱沼集落に出る。山の端に送電鉄塔が見えたのでそれを撮ろうと民家の脇から入り込んでいく。上部から人声が聞こえたが杉林の途中で道は荒れ放題で歩くのも困難に。それで引き返し集落見物しながら抜けていく。バス停もあったが日に2本だけの。公民館や土壁の蔵など見ながら、上へ抜ける道を通りすがりの人に聞いたがその道よりも左手尾根上へと辿った。

|

|

| (萱沼上バス停) | (萱沼の集会所) |

|

|

| (上部には茶畑が) | (萱沼集落見おろして) |

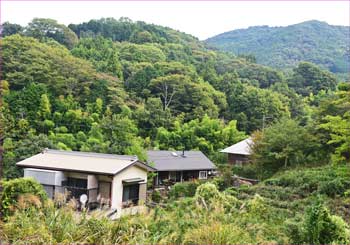

後からやって来て軽トラの年配者にまた聞く、この道も向こうへ抜けられると。途中でゴルフ場への道も交差していた。植林帯の暗い下り道になって下れば右側に大きな別荘のような建物が見え廃屋かとのぞきに行けば車が見えたので引き返す。くねくね下れば集落が見えた。まさか寄へのバス通りとは思わず、手前にあったお寺に拝観と入ってゆく。

|

|

| (寄への道) | (寄の山間集落) |

|

|

| (秋葉大権現) | (曹洞宗 少林山 福昌院本堂) |

|

|

| (本堂の扁額) | (仏間の扁額) |

|

|

| (福昌院 山門) | (山門の扁額) |

|

|

|

| (境内の観音様) | (境内の石仏) | (庚申塔) |

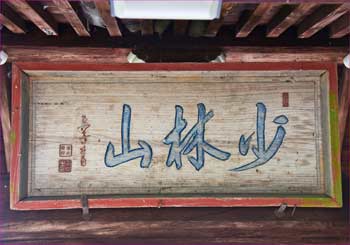

六地蔵があり、古き庚申塔群もあった。本堂の左奥の秋葉大権現に拝礼してから本堂へ、良き扁額をまず撮って本堂の戸が開いていたので奧を見れば、もう一つ扁額があって良しと。拝礼して横から入っていたので山門へ。右手にあった庚申塔群や観音像も一頻り撮る。山門は味わいあり、四脚門で本堂と同じ扁額が。ベンチがいくつか置いてあり休憩所のような。ここに曹洞宗福昌院と標柱があって寺の名を知った。

|

|

| (寄の県道) | (札場バス停) |

石段を降りて直ぐ橋が、小さなかわどがわを渡って通りに出たがどこだかわからずで、近くに居たおばあさんに聞けば寄ですと。そのバス通りだったとはまたあっち方向に来ていた。直ぐ傍に札場とバス停があった。もちろんバスを利用することなく下って来た道を引き返す、目的の乗馬クラブへ行くために。

|

|

| (シダンゴ山方面、新秦野線鉄塔見ゆ) | (ゴルフ場脇の道路を) |

広い通りで車の往来もあったが暑くないので歩くには苦にならない坂道を上ってゆく。直ぐゴルフ場の脇を通るようになり視界も開け見覚えのあるシダンゴ山方向に送電鉄塔も、新秦野線鉄塔であろうか。その先に土佐原への分岐があった。ここでは迷うことなく右上へ、ゴルフ場に沿って辿る。

|

|

| (ゴルフ場眺めながら) | (乗馬クラブへはあそこを右へ) |

|

|

| (高取山方面展望) | (大山も見える) |

|

|

| (三ノ塔に新秦野線鉄塔が) | (太平洋クラブ入口) |

玉を打つ音やゴルファーがカートに乗って騒ぎながら移動するのも見えた。カートで移動するのならゴルフは球打つときだけが運動だった。それを橫目に太平洋クラブという門を見て下って行く。高台だったので視界は開けて大山や三ノ塔、秦野の新東名道も見渡せた。と、下から登ってきた男性とすれ違うも山の格好でなさそうで反対側だったので挨拶交わすことなし。嬉しいことに左側に鳥居が見えた。金刀比羅宮と標柱に、階段を上ればその宮があると鳥居をくぐり上っていく。

. (金刀比羅宮の鳥居 →) (金刀比羅宮参道石段) (上れば金刀比羅宮、狛犬が →) |

|

|

|

|

|

| (手水鉢) | (傍らに古き小さい祠も) |

|

|

|

| (金刀比羅宮) | (金刀比羅宮の狛犬・平成5年奉納) | |

結構上った甲斐あって狛犬も見えた。平成5年奉納とまだ新しく岡崎製だったが悪くなし。金刀比羅宮も古き祠があるだけだった。もちろん深閑として人影無し。手水鉢もあり小さな祠もあった。満足して石段を下って通りへ。

下れば屋敷前で掃除していた女性が居たので声をかけた。この辺に乗馬クラブはありませんかと。いや、ずーと上の方ですと。やはり途中の左手へ行く道だったか、でももう引き返す気分にはならずでそのまま下った。(丹沢の地図を持参、見ればクレイン乗馬クラブもあったと後で気がつく)

抜けて行けば展望がまた開けて、大山や表尾根も見えた。

|

|

| (大山望む) | (表尾根に新秦野線鉄塔が) |

どこかで昼餉をと思いながら、右手が開けて新東名道の工事中の道も見えた。四十八瀬川沿いの広い通りに出ればもっと視界が広がり秦野市街が、反対側には小学校や送電線鉄塔も見えてきた。そうして秦野市立上公民館があった。その先に送電鉄塔があったのでそれを撮ろうと向かった。

|

|

| (新東名道見ゆ) | (秦野市立上公民館) |

|

(← 田代幹線送電鉄塔 387) . (田代幹線秦野へ、送電鉄塔388~) (← 秦野方面、大山も見ゆ) . |

|

左手の森の下に神社も見えたので鉄塔撮ってから寄ろうと。送電鉄塔は畑の中、近づけなく名盤を見ることはできなかったが鉄塔先端の番号は見えた。田代幹線の387と。先程の神社へはやはり戻るしかなかった。戻って神社の上部脇から入ってゆく。その右側で工事中、働いていたのはアジア系の人達だった。

|

|

| (上秦野神社・創建は不明・前は八幡神社) | (その拝殿) |

|

|

| (拝殿の木鼻・獅子貘) | |

|

|

| (上秦野神社社殿・昭和8年竣工) | (その本殿・1731年再建とか) |

|

|

|

| (拝殿前の吽の狛犬) | (同じく阿の狛犬・岡崎型・平成3年奉納) | |

上秦野神社で狛犬も見られたのは嬉しき。ここのも岡崎型で新しく平成三年とあった。拝殿も本殿も格式ありりっぱ、木鼻の獅子や貘の彫り物は見ごたえありと。拝礼して鳥居へ、銅製のりっぱな鳥居も良し。神額も良かった。

|

|

|

| (鳥居と田代幹線鉄塔№388) | (銅鳥居) | (鳥居の神額) |

出れば開豁なる展望、畑広がり送電鉄塔が立ち並ぶ良きところ、もうここで昼にしようと。その前に目の前にある田代幹線鉄塔を撮ってからと入り込む。残念ながら柵に囲まれプレートなど確認出来ず。こちらも鉄塔上部の名盤を撮って388と確認しただけ。鳥居の前に戻って畑の脇にシートを敷いた。

|

|

| (田代幹線鉄塔が東へ) | (大山も見ゆ) |

|

(← 送電鉄塔388に乾杯) . (←↑ 田代幹線鉄塔眺めて小宴昼餉) |

|

まだ10時過ぎたばかりだったが、つまみを用意して缶ビールで乾杯と。そこへ農作業していた男性がやって来た。挨拶がてら済みませんね、ここを使わせてもらっていますと。返しにその青年は私も借りて畑をやってますから気にしないでくださいと笑顔で返されて気分良し。 のどかに広がる田園、田代幹線の送電鉄塔が東に連なって、その端に大山も見えた。良き行楽日和、日差し受けてもそう暑くなし。背後の鳥居に自転車野郎もやって来ていたがいつの間にか去っていた。135㍉缶も追加にジャックダニエルの水割りもとしばしの小宴、後はおにぎり食べればおしまいと。片付けるほどもなく満足し銅鳥居に拝礼、送電鉄塔を追っていく。

|

|

| (銅鳥居をまた) | (菖蒲の民家) |

|

|

| (田代幹線鉄塔と大雄線鉄塔、併架してきた大雄線から堀西変電所へ引きこむ) | |

|

|

|

| (田代幹線鉄塔389) | (大雄線鉄塔68-1) | (堀西変電所鉄塔1) |

|

|

|

| (甘柿橋バス停) | (大雄線プレート) | (柿の実) |

田代幹線の389で併架していた大雄線が単独の鉄塔となって右へ鉄塔を延ばしていた。それで渋沢方向、R246にと下って行く。四十八瀬川にぶつかったところで田代幹線から分岐するように一段低い鉄塔が見え、その分岐先にも小さい鉄塔があった。それには大雄線68-1と確認。高松山辺りで田代幹線に併架した大雄線がここで単独に一つ二つ。その鉄塔が同じ数で髙松山で48だったので20足して68と。田代幹線鉄塔も369から389同じく20プラスだった。

分岐して二つ目のに後で調べて堀西変電所とあったが詳細不明、ネットでもこのマイナーな送電線では調べられず。ただ大雄線は田代幹線鉄塔を使って新秦野変電所までつながっているが併架なので埋もれたままだ。甘縄橋を見て新甘縄橋の246へと合流。四十八瀬川から表丹沢に送電鉄塔も見返せた。

|

|

| (三ノ塔と大雄線鉄塔68-1) | (四十八瀬川と送電線鉄塔) |

甘縄橋を渡った左手森の中に鳥居が見えた。少々石段を上がったところ、御嶽神社と。こぢんまりしているようだったが鳥居はりっぱ、青銅製の両部鳥居、その神額も大きく見ごたえがあった。くぐって入ってゆくと昔話の世界に入るような錯覚、その社殿が見えた。

|

(← 御嶽神社の両部鳥居、 ↓ 鳥居の神額)  (← 御嶽神社の社殿 . |

|

|

|

|

| (拝殿の神額) | (拝殿前の狛犬、岡崎型・昭和60年奉納と) | |

嬉しいことにこちらも狛犬が、岡崎型も造りは悪くなく迫力があった。昭和60年と新しき。同じように注連縄が拝殿前を飾り、神額もりっぱ。もちろん一人きり、しばし厳かなる雰囲気に佇む。

そのまま引き返して鳥居をくぐり石段下って246へと戻った。後は見知った渋沢駅へと辿るだけ。駅前通りの右へ入り込んでいけばまた鉄塔が見えた。こちらは酒匂川線、遠回りしてまたぶつかったような、№80とあった。

. (渋沢駅前にて →) (酒匂川線鉄塔80、そのプレート →) |

|

|

渋沢駅に着いて見返せばすっかり雲に覆われた丹沢山塊だった。

電車は直ぐあり小田原経由でと。小田原で乗り継ぎも悪くなく缶ビール買いこんで乗り込む。15両編成でガラガラだったので気を使うことなく缶ビールで打上、藤沢には13時前帰着と。

……(10月3日) <先頭ページへ> <山辰通信10/11>

※ニコンデジカメD750、ズーム24~120㍉、300㍉ズーム、キャノンG7X使用。 (令和7年10月14日記録完)