№24 鷹取山から朝比奈切通夏ハイク <p1>

6月12日[木](曇晴れ) 東逗子駅から神武寺経由で

|

|

| (展望台ある鷹取山) | (朝夷名切通) |

交通費(242+240+199=\681) <歩行約5時間>

外を見れば西は曇っていたので三浦半T廊方面へと決めた。昼はどっかでと冷蔵袋に缶ビールとつまみなど詰めた軽ザックで出発。JR藤沢駅は6時前の上り電車に、次の大船で横須賀線乗り換えは東逗子へ。車内で神武寺から鷹取山へ決めていたので鎌倉や逗子はパス。

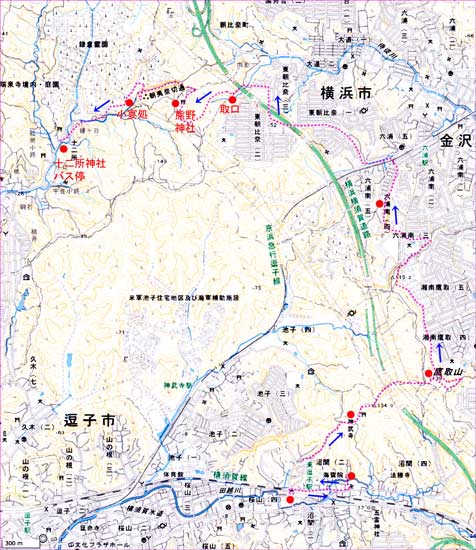

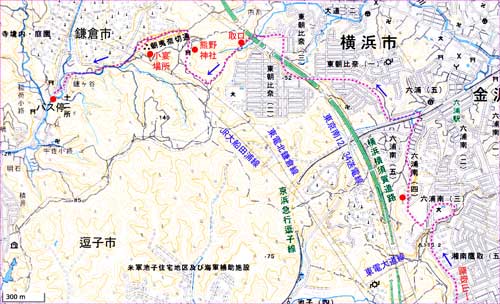

外を見れば西は曇っていたので三浦半T廊方面へと決めた。昼はどっかでと冷蔵袋に缶ビールとつまみなど詰めた軽ザックで出発。JR藤沢駅は6時前の上り電車に、次の大船で横須賀線乗り換えは東逗子へ。車内で神武寺から鷹取山へ決めていたので鎌倉や逗子はパス。(鷹取山朝比奈切通地図 →)

東逗子駅では左手に見えた瓦屋根の寺社をまずと、東逗子駅からは踏切渡って左手へ。2回目の曹洞宗の海宝院拝観、山門の茅葺き屋根とその扁額に見ごたえが。観音堂に鐘楼も良かった。境内から裏手に抜けて神武寺へ行けるかと思ったが生憎。山門を出て左手へ回ってどうかと犬散歩のおばさんに聞けば右側が近くてその参道だと。言われた通り駅近くまで戻って右へ登って行く。

東逗子駅では左手に見えた瓦屋根の寺社をまずと、東逗子駅からは踏切渡って左手へ。2回目の曹洞宗の海宝院拝観、山門の茅葺き屋根とその扁額に見ごたえが。観音堂に鐘楼も良かった。境内から裏手に抜けて神武寺へ行けるかと思ったが生憎。山門を出て左手へ回ってどうかと犬散歩のおばさんに聞けば右側が近くてその参道だと。言われた通り駅近くまで戻って右へ登って行く。

|

|

| (曹洞宗海宝院) | (茅葺き屋根の四脚門) |

|

|

| (山門の扁額) | (海宝院本堂) |

|

(← 海宝院の鐘楼) . (← 白山妙理大権現、↑ その扁額) |

|

直ぐ参道入口があり車は通れそうもない坂道を登っていく。滑らないように足元に気を使った。周りの住宅はなくなって自然豊かで鬱蒼とした森道、神武寺の広き寺地か。惣門が見えれば神武寺境内、人声も聞こえ、参拝客なのかハイカーなのか人影もちらほら。左に宝篋印塔のようなものもあった。見上げる先に馴染みの鐘楼があり上がって拝観していく。

|

|

| (神武寺参道入口) | (ヤマユリ咲いて) |

|

|

| (参道石段) | (神武寺山門・四脚門) |

|

|

|

| (尊勝塔) | (宝寿殿の屋根塔) | (鐘楼堂の鐘・1950年改鋳) |

|

|

|

| (神奈川景勝50選碑) | (神武寺楼門) | (楼門の扁額) |

|

|

|

| (楼門の仁王像) | (楼門天井の青龍) | (同じく玄武・蛇と亀合体の) |

|

|

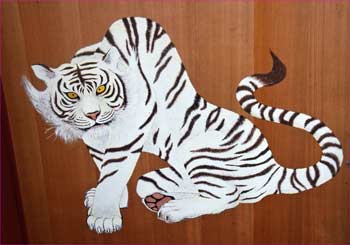

| (楼門天井四神画の白虎) | (同じく朱雀・2017年奉納) |

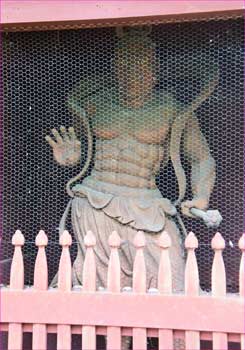

神奈川景勝50選の石碑もあった。鐘楼も戦争で供出したのでその改鋳のが。高台から客殿の宝珠の屋根も見えた。その宝珠殿の見える石段から上がって薬師堂境内に出る。薬師堂は閉じたままで本尊は拝めずも賽銭入れて黙礼。直ぐ後から一人の信者が長い祈りを捧げていたのを耳に楼門をじっくり眺める。前には気がつかなかった天井の虎などの4神画は見ごたえがあった。仁王像は網に囲われているので写真にならず。

|

|

| (神武寺楼門) | (神武寺本堂の薬師堂) |

|

|

|

| (境内の六十六供養塔や石仏) | (同じく地蔵堂) | (境内の老大木) |

地蔵堂に古き石灯籠や供養塔なども見て回る。大木などもある鬱蒼とした境内だった。時折鷹取山へ登ってく人もいた。

. (山中の石塔 →) (鷹取山への山道) . (岩ごろごろの尾根を →) |

|

|

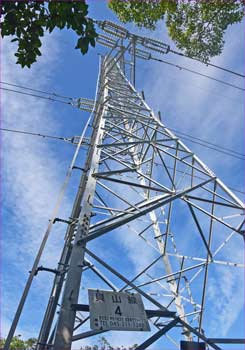

満足してそのハイカーらの後を追うように登ってゆく。普通の道でないのでゆっくり足場を確認しながら。上がって行けば展望もひらけ送電線鉄塔群も見えてきた。まずは貝山線鉄塔、その近くに東京南線3、4号線鉄塔は275KVで巨大、碍子の数が半端で無し。岩尾根を辿るのも慎重、歳とったせいでもあるがロープ伝いもと気を使うハイクだった。

|

|

| (鷹取山から鎌倉へ伸びる送電線鉄塔群) | (そのJR送電線鉄塔・詳細不明) |

|

(← 東電の貝山線と東京南線3,4) (貝山線66KV鉄塔№4) (← 東京南線3,4号線275KV鉄塔45) |

|

|

|

|

| (JRは銘板無し) | (貝山線鉄塔銘板) | (東京南線3,4号の銘板) |

岩山を抜ければ鷹取山の一角、景色が広がってすっきり。見上げる岩山の展望台に人影が見えるだけで静か。回り込むように登って展望台のある鷹取山山頂に立った。先に登っていた若者と途中すれ違った年輩者、短パンで軽い格好の外人女性とすれ違っただけ。展望台からは六国が見晴らせるも生憎雲多く霞んでいた。

|

|

| (岩尾根を) | (一応鎖場も) |

|

|

| (鷹取山山頂) | (その展望台) |

|

|

| (直ぐ近くを東京南線2号線鉄塔45の二つが) | (それら鉄塔群が鎌倉へ延びて) |

皆さん去った後ゆっくりその展望を楽しむ。送電線が幾つも見渡せるのもいい。江ノ島も見えたが霞んで、もちろん富士は雲の中。下って磨崖仏を見ようと向かう。途中で桑の実もつまめた。クライマーの遊び場も平日では誰もいず。先程の外人女性とまたすれ違い笑顔でコンニチはと返される。何で戻ってきたのかと思ったら磨崖仏の先は通行止めになっていた。磨崖仏も目に違和感もあり2~3度ではありがたみなし。

(軽い出で立ちの外人女性も →) (彫刻家が彫った磨崖仏) (クライマー遊び場の岩場 →) |

|

|

また上り返して管理舎のある広場へ戻った。さてとこれからどうしようかと思ったが漠然と頭にあった鎌倉へと朝比奈切通に向かった。下った通りで黄イチゴをつまんでいたおばさんに挨拶がてら朝比奈切通への道を聞いたりした。同じように黄イチゴつまんでうち解け、あの団地を抜けていけば左側塀にブロックがつんであり、そこから山を抜けていけるようなことも聞いた。そのまま話しながら住宅地へ下った。

教えられたように左の山側を歩いて行けばテニス場にぶつかった。そのまま抜けられるのか解らずまた人に。今度もおばさん、でも朝比奈方向はまだ結構あるようではっきりせず取り敢えず山側に沿ってゆく。

|

|

|

| (マンション団地) | (その脇の塀を山へ、ネットから) | (尾根道のフェンス) |

この辺の住宅は湘南鷹取と2度目ながらもやはり湘南じゃないだろうと突っ込みたくなる。抜ければマンションのような団地、山側が塀になりその曲がり角のようなところにブロックがつんであった。あのおばさんが言っていたのはこれかと、何も案内なかったが上がれば道のようなのがあった。その先は細い尾根沿いのフェンスに突き当たり両サイドに道ができていた。鷹取山から直接ここへ下る道だったかと。

|

|

|

| (尾根から階段下って) | (横浜市立六浦南小学校) | (大道線66KV鉄塔6) |

反対側も住宅地だった。下へいけばちゃんとした道になり左へ階段降りれば小学校の裏手にでた。その小学校を回り込むように行けば送電鉄塔が見えたのでその方向へ上がっていく。小学校の正門前にでて六浦南小学校と。その先の送電鉄塔は大道線のだった。

. (エステシティバス停 →) (東電大道線鉄塔6) . (公園の母子像 →) |

|

|

こちら側は新しきマンション群、エステシティ壱番館とか。バス停も近くにあり時刻表見れば10分くらいで六浦駅行きのバスがあった。乗っても良いかなと思うも、もう少しバス通り沿いに下れば公園があり展望台もあった。ここで小宴も良いかなと思ったが、素敵な母子の彫刻を見てそのまま曲がりくねって下る近道の階段を降りてゆく。

|

|

| (東京南線1,2・3,4の送電線方向へ) | |

バス停についてそろそろバスがと思ったところで次はもう六浦駅、直ぐ来たバスは見送って歩いてゆく。踏切にぶつかったところで警報機が鳴った。急いで渡ることもないとそのまま手前で待って電車が行く方を見れば駅のホームが見えた。

|

|

| (六浦の踏切に古き店が) | (京浜急行電車が) |

後から踏切渡って来た年輩の婦人に朝比奈方面を聞けば線路沿いを歩いて次の信号を右にと教えてくれた。その信号には三信住宅入口とありその先に横横道路の陸橋が横切っていた。曲がってからは湘南八景という住宅街の坂道を結構歩いた。

|

|

|

| (湘南八景自治会の) | (三信住宅バス停) | (滝沢橋から横横道路) |

横横道路をまたぐようにその陸橋も、高台には東京南線の超高圧送電鉄塔2線路が延びていくのも見えた。金沢八景駅行きバス停もあったが列んでいる人を見ただけ。クリエイト薬局店のある交差点でどっちへかと、またおばさんに聞いたが知らず。丁度郵便配達の男性が来たので聞けば、この通りを下って左へですと。また横横道路に架かる滝沢橋を渡って下る。

|

|

|

| (道を教えてくれたおっさん) | (その横横道路のガードを) | (良い道があったが) |

東京南線の鉄塔が山を貫いているので良い目安にもなった。 また老年輩者がいたので朝比奈切通はこっちでいいですかと聞けば、そのおっさんが良い道があるよと乗ってきて、一つ手前の左の通りへ戻り、ここを入って横横道路のガードをくぐって行けば山道になり朝比奈切通へ行けると。

また老年輩者がいたので朝比奈切通はこっちでいいですかと聞けば、そのおっさんが良い道があるよと乗ってきて、一つ手前の左の通りへ戻り、ここを入って横横道路のガードをくぐって行けば山道になり朝比奈切通へ行けると。

(朝比奈切通の地図 →)

地図にない道だが悪くないとそのおっさんが。それを確認して、別れしなにカメラを向ければ駄目だよと手で覆っていた。駄目だったら引き返せば良いくらいの気持ちで行けばその横横道路のガードが見えた。

ところがその先は車では抜けられない行き止まりだった。その先に山へ上がれそうな山道があったがなんの案内もなかったので躊躇、近くで野良仕事をしていたおばさんに聞けば、ちゃんと抜けられる道ですよと、それで安心して取り付いた。

|

|

| (東京南線1,2・3,4号線の鉄塔が) | (不明な山道へ突っ込んでいく) |

|

|

| (植林の細道) | (東朝比奈展望) |

|

|

| (また草ボウボウの細道へ) | |

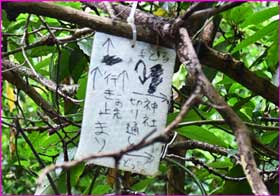

山格好してないと歩けないところだったが倒木やヤブがあっても道はしっかりついていた。檜林を抜ければ左手の展望が利いて住宅街も見えた。地図もないのでどこだかは知れず、送電鉄塔も見えた。倒木帯もあってキノコも生えていた。取口から15分くらい歩いた所でようやく道案内の標識があった。朝比奈切通、熊野神社へと。半分かけていたが手造りで十二所果樹園へのもあった。

|

|

|

| (倒木にキノコが) | (切れた標識に手造りのも) | (分岐にあった標識) |

|

|

|

| (読図が必要な) | (木にペンキで、読めず) | (手造りの、熊野神社へ) |

やはり熊野神社へと向かった。相変わらず杣道のような所、また三差路に出たが手造りの標識があり迷うことなし。そこから直ぐ神社の屋根が見えて一安心、熊野神社の本殿に出た。神明造りの格式あるりっぱな神社だった。裏山から入り込んだので逆、本殿にまず拝礼と。好きな狛犬がいたのも嬉しき、岡崎型の昭和初めので悪くなし。タブノキの大木もあった。

|

|

| (熊野神社本殿が) | (熊野神社本殿前) |

|

|

|

| (本殿の神額) | (本殿前の狛犬・岡崎型・昭和二年奉納) | |

|

|

| (本殿向拝) | (木鼻獅子) |

|

|

| (本殿前のタブノキ) | (不明な脇の境内社) |

まだ誰もいないので厳かな深山の神社の霊気にしばし。石段降りて拝殿へ、拝殿にも賽銭入れるところがなかったので調べると説明盤に取り除いてありますと、盗難など悪さされているようだ。拝礼してから周りを撮る。こちらは狛犬の代わりに古式ゆかしき石灯籠が、その地輪に彫り物があり苔むして風情があった。大きな手水鉢もあったが水はなし。そこへひょいと軽身の男性がやって来た。拝礼しながら上へ行くようだったがそれっきり。

|

|

| (熊野神社拝殿) | (その二ノ鳥居) |

|

|

|

| (ゆかしき石灯籠、苔むして地輪も見ごたえが) | (拝殿脇の境内社) | |

|

|

| (石灯籠の地輪に味わいが) | (手水舎もりっぱ、でも水無し) |

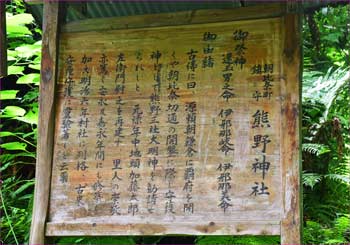

気分も変わりまたあった境内社にも拝礼して石段を降りた。大きな鳥居が、一ノ鳥居か、昭和5年奉納とあった。くぐって出ていけばまた細い山道、しばらく歩けば熊野神社の由緒盤に社号標があった。やはり頼朝が創建のような。時代を経て変遷もあったようだがこうして切り通しが整備され、朝比奈町内の鎮守として現在にいたっている。

|

|

| (昭和5年築の一ノ鳥居くぐって) | (その鳥居見返して) |

|

|

| (すっきりした参道) | (入口に由緒が) |

|

|

| (分岐の標柱、右鎌倉へ) | (これより横浜市) |

|

|

| (国史蹟の朝夷名切通) | |

切通の分岐、右鎌倉と。そうして横浜の境標識もあった。やはり切通、両側は切り立つ崖、馬車一台通れるくらいの道が横浜と鎌倉を連ねていた。落石注意標識もあった。その崖岩に磨崖仏や道造供養塔などが、やぐらの中に奉納されていた。その先は石段のような道となって雨が降ると川みたいになる所。登山靴なので影響なし。倒木にキノコなどを見たり、昭和の古き案内盤もあった。

|

|

| (崖に磨崖仏も) | |

|

|

| (文化の道造供養塔) | (安永の題目碑) |

|

|

| (倒木切り株にキノコが) | (もう読めない案内盤) |

|

|

| (朝夷名切通) | (時折ハイカーとすれ違うも少なし) |

|

|

|

| (観光客が) | (朝夷名切通石碑) | (三郎の滝) |

と、そこへ下から男性がやって来た。手提げを持っているだけの運動靴で。ここも鎌倉の観光地だった。朝夷名切通の石碑や小滝を見て過ぎれば切通入口、バイクや自転車は不可の。 そろそろ小宴と思っていたところ、十二所果樹園が左手にあり入り込んでいく。さっき会った人のバイクか、脇の広場に見えた。

そろそろ小宴と思っていたところ、十二所果樹園が左手にあり入り込んでいく。さっき会った人のバイクか、脇の広場に見えた。

(朝夷名切通入口 →)

車も通れそうな道も往来は少なさそうな寂しき道、所々作業所があったがまったく人影はなかった。うらさびれた案内標識に果樹園200㍍とかあったが見えたのは囲いのある入口ドア、開いてたので入ってゆくも野鳥が騒いでいるくらいでひっそり。後は何だか抜けられず、手前の梅林広場にベンチテーブルがあったのでいつもの小宴とした。

|

|

|

| (JR送電線鉄塔) | (十二所果樹園へ) | (十二所果樹園入り口) |

賑やかに騒ぐ小鳥たちがいたりピーチクパーチク囀る小鳥が直ぐ近くまでやって来て楽しませてくれた。つまみの準備も簡単、いつもの竹輪カップに枝豆などテーブルに広げて缶ビール一杯だった。今日は暑かったので喉が鳴った。

(梅園広場にテーブルベンチが →) (ささやかな小宴しばし) . (野鳥の囀り耳に乾杯 →) |

|

|

|

|

|

| (JR送電線鉄塔) | (二人連れとすれ違う) |

近くに送電鉄塔が見えたが小宴済まして見に行けば途中からヤブでやめた。一回りするのもロープが張ってあったりでまた同じ道を引き返す。若い二人連れがやって来たが挨拶交わしただけ。朝比奈切通入口に戻れば高齢の団体さんがやって来た。女性方はちゃんと挨拶していたが、おっさん連中はアーとかウーとかにはそのまますれ違うだけ。

|

|

| (年輩グループが) | (十二所神社バス停 12:50) |

もう十二所神社の通りへ出るだけ、そう遠くなし。通りに出ればバス停が、時刻表見れば鎌倉駅行きが直ぐあった。向い側ではおばさん連中が待っていた。バスは少々遅れてやって来たが空いていた。でも鎌倉の観光地に直ぐ込んで来た。道路はそう渋滞なくすんなり、鎌倉駅前に13時10分に着いた。馴染みの食堂には寄らずそのまま横須賀線電車に乗って大船乗り換え、藤沢に13時半過ぎ帰着だった。

<先頭ページへ> (山辰通信6/13)

※送電線鉄塔記録……貝山線、東京南線1・2、3・4回線、JR大船田浦線、大道線など。

※寺社仏閣……海宝院、神武寺、朝比奈熊野神社。

※ニコンデジカメD750、ズーム24~120㍉、キャノンG7X使用。

(令和7年6月18記録完)