№19 JR大磯駅から寺社巡り相模国府祭見物ウオーク <p1>

5月5日[月](晴れ) 大磯駅から御嶽神社など巡って

|

|

| (比々多神社神輿が神揃山へ) | (六所神社拝殿) |

交通費(330+270+330=\930) <歩行約3時間>

それで出かけることを躊躇してパソコンなど。でも朝の散歩を遠出にと大磯の神社巡りへ。天気は良くなる予報、富士は見えねど晴れれば写真撮りに悪くなし。普通の格好でレンズなど入れただけの軽ザックで出かける。

それで出かけることを躊躇してパソコンなど。でも朝の散歩を遠出にと大磯の神社巡りへ。天気は良くなる予報、富士は見えねど晴れれば写真撮りに悪くなし。普通の格好でレンズなど入れただけの軽ザックで出かける。(大磯の地図 →)

何も下調べもなしで駅へ行けば、次の東海道線下りは平塚止まり、でもそのまま乗り込む。電車の中で平塚で降りて平塚八幡宮見物も良いかなと思っていたら、降りたそのホームから熱海行きの始発が直ぐあった。予定通り大磯駅へ。

|

|

| (日蓮宗 妙大寺の山門) | (その扁額) |

|

(← 妙大寺本堂) . (本堂の扁額) (← 向拝の龍彫り物と) . |

|

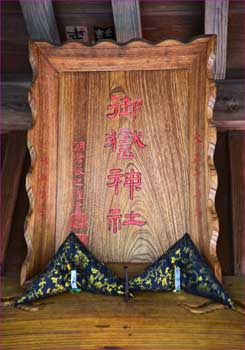

いつもならお寺の先で高田公園へ上がって高麗山へいくが、今回はその先の御嶽神社へ狛犬も目当て。一応手前の妙大寺も入り込んで山門や本堂の扁額を撮る。次の御嶽岳神社はネットで知った通りよき狛犬があった。拝殿も扁額など見ごたえが、満足して後は六所神社で行われるという相模六社が集まる祭り見物へとぶらぶら。

|

|

|

| (御嶽神社一ノ鳥居) | (二ノ鳥居と拝殿) | (二ノ鳥居) |

|

|

|

| (御嶽神社の狛犬・大正15年奉納) | (拝殿の神額) | |

|

|

| (御嶽神社拝殿) | (拝殿の奉納額) |

国道へでなく山側の自然豊かな田園地帯を歩いて行けばバス停に白岩神社東バス停とあった。その神社はどこだと探しながら歩けば右手の路地にそれらしきこんもりした森と鳥居が見えた。これは当たりだった。大銀杏が門前に、石段を上がれば楠などの大木があり、境内には明治38年の灯籠もあった。土台に獅子の彫り物は見ごたえあり、狛犬は居なかったがその代わりとなった。拝殿はこぢんまりも鎮守の森は豊かだった。

|

|

| (白岩神社の鳥居) | (白岩神社の拝殿へ) |

|

|

|

| (境内の楠大木) | (大木と拝殿) | (拝殿の神額) |

|

|

| (白岩神社拝殿) | |

|

|

| (拝殿の木鼻獅子) | |

. (灯籠の獅子彫り物 →) (古き灯籠味わいあり ↑ . 台座に獅子の彫り物が →) |

|

|

|

満足して石段降り鳥居を出る。通りに戻って右へ六所神社に向かう。町を抜け里山や畑が広がるのどかなところだった。十字路で谷戸観音と三重塔の絵をそえた標識が右へとあった。500㍍とあったのでちょいと寄り道と向かう。もう民家はなく奧へ続く入江のような田園地帯だった。田植えも始まっていた。

|

|

| (血洗橋とか) | (大磯の里山) |

|

|

| (入江のように田園が) | (道脇の馬頭観音) |

道路脇に馬頭観音があったり開拓地の碑や曾我兄弟の力石なんてのもあったが観音堂などは見あたらなかった。左手の丘陵へ細い道が入り込んでそこに標識が、谷戸観音と。でもそんな寺のような建物がある雰囲気ではなかった。左手に畑が広がってそこに年輩者が野良仕事していたので声をかければ直ぐ先にあるよと。竹藪に道案内のようにパイプ手すりがでもけもの道のような。年輩者にこんな所に来る人がいるんですかと聞けば、月に一人二人はやってくると、あの三重塔の看板に欺されているような気がした。

|

|

| (入り込んだところに高齢者が野良仕事中) | (谷戸観音への道) |

|

|

| (谷戸観音やぐら) | |

入り込めば鎌倉のようなやぐらがあった。小さい洞穴の中に観音様を祀ってお供えものがあったが、観音堂とはとても言いがたし。一応拝礼して通りに戻った。先程の年輩者に挨拶がてらこの丘を超えて西へ抜けられますかと聞けば途中の脇道で行けるかもしれないが、やはりあの交差点に戻ってトンネルをくぐって行くしかないような。でも一応その横道を入り込んだが行き止まりだった。

|

|

| (田植えも始まって) | (曾我兄弟の力石とか) |

戻って通りへ出る前の畑地広場で腰を下ろし、冷たい物を飲んで休憩。通りが見え先程の年輩者の畑も見渡せる丘陵に囲まれたのどかなところだった。通りを戻って歩いて行けば後ろから軽自動車が来たので手を振って止めてまた道を聞いた。六所神社へはやはりあのトンネルをくぐって行くしかないと。六所神社の祭りのことも知っている老年輩者だった。

<先頭ページへ>

|

|

| (城山トンネル抜けて) | (町を囃子太鼓が) |

城山トンネルとまだ新しき道路抜けていけば祭りの警備員が立っていた。それで後は迷うことなく祭り会場へ。コンビニのある通りではその祭りの囃子太鼓がトラックに乗って会場へ行くところだった。左手に平塚学園もあった。その先右手に寺が見えてまた入り込んでいく。

|

(← 真言宗 真勝寺) . (本堂の扁額) (境内に古き石仏群、元禄の庚申塔も) |

|

真勝寺、真言宗の大きなお寺だった。拝礼して扁額も撮った。戻って会場へだったがまだはっきりしてなかったので近くに来たおばさん二人にその祭りへの道を聞けば途中まで案内してくれた。その会場のある神揃山へはボランティアのガイドさんもいるようで親切にその案内のパンフレットをくれた。それで祭りがどういうものかぼんやり見えてきた。

|

|

| (神揃山へ入る前の斎竹の化粧塚) | (一国一社の平塚八幡宮の通り道) |

北へ向かえば直ぐ竹柱四方、斎竹の化粧塚が、平塚八幡宮と前鳥(さきとり)神社のが。何だかわからねどここで神輿を一旦降ろして神揃山へ向かうようだ。緑の雑木山へ入れば階段坂がありそこに相模国府祭神揃山(さがみこうのまち・かみそろいやま)と立て札があり、平塚八幡宮と同じく。後でわかったが五社それぞれこの山へ入る道があったようだ。

|

|

| (神揃山の祭り場) | |

|

|

| (座問答の祭り会場) | (山中の比々多神社の化粧塚、斎竹で神聖に) |

上がれば広い祭り場、テントが張ってあり賑やかなになっていた。祭りはまだこれからのよう。一回りして各神社の神体石などと言うのも見て、取り敢えず六所神社が目的と神揃山を抜けて行けるか人に尋ねたら、向こうからも神輿が来るようなことを聞いたので戻るよりはとその緑したたる雑木山を辿った。山中にも三之宮比々多神社化粧塚なんてのもあった。

|

|

| (三ノ宮比々多神社の神輿連) | |

|

|

| (神揃山へ出立式) | (平塚八幡宮の神輿が車で傍らを) |

山を下れば階段下に神輿と祭り人が見えた。比々多神社の神輿がここから登って神揃山へ向かうところでそのままその様子をしばらく。そうして結局その神輿の後を見物しながら会場に戻った。思いがけない祭りのシーンを取ることができた。先程の化粧塚に一旦神輿を置いて一祈りもしていた。

|

|

| (神揃山祭り場へ出立) | (比々多神社の神輿がこれから) |

|

|

| (三ノ宮比々多神社の神輿が神揃山、祭場へ) | |

|

|

| (山中の化粧塚で) | (神揃山祭場へ) |

会場に戻ればさすがに人の出は多くなっていた。比々多神社は暴れ神輿とかひっくり返りそうに何度もなりながら会場の神体石を巡って幕舎に入っていく。その名の通り3番目に入ったようだ。正午頃揃って寅の皮を使って祭りごとを色々やるようでその会場はもう人だかりができていた。祭りそのものを見る予定はなく六所神社へと向かう。

|

|

| (神揃山到着拝礼) | (会場を暴れ祭る) |

|

|

| (幕舎へ比々多神社神輿は三番目) | (おさまって神主が拝礼) |

|

|

| (幕舎に一番目の寒川神社) | (二番目は川勾(かわわ)神社) |

|

|

| (二ノ宮 川勾神社の神輿) | (幕舎へ二番目に) |

|

|

| (四之宮の前鳥神社はこれから向かうところ) | |

途中で四之宮の前鳥神社と一国一社平塚八幡宮の神輿行列が向かってくるのも見られた。そうして祭りの囃子太鼓などが賑やかな馬場公園に出た。子供らは神揃山より断然こっちが良いと家族連れで賑わっていた。もちろん屋台が通りを埋めていた。賑やかな囃子連も順番通り並んで囃し立てていたが少々耳をつんざく音、あの祭りの心地良いテンツクテンではなかった。

|

|

| (馬場公園の通りには屋台や露店が) | |

|

|

| (馬場公園にお囃子山車揃って笛太鼓が耳をつんざいて) | |

早々に馬場島公園を抜けてまた人に尋ねながら六所神社へと。数年振り2回目の神社へ反対側からその門へ、境内にまだ神輿が置かれこれから出発のようだ。

|

|

| (六所神社門前) | (境内に神輿が) |

|

|

|

| (六所神社の神輿) | (拝殿) | (神額) |

|

|

| (六所神社拝殿) | (六所神社祭りごと) |

社殿に拝礼して狛犬など一頻り写真撮り。神輿の出発まで待たずにもう満足と大鳥居へ。東海道線をくぐり国道にでればバス停はどっちだと。また丁度来た会社員風の男性に聞けば、左のあの信号の先にありますよと。幟旗がたなびく大鳥居を撮って向かった。

|

|

|

| (六所神社の狛犬・江戸流れ・年代不明) | (国道1号線の一ノ鳥居) | |

大磯駅方面行きバスはそう待たずに来て乗り混めばやはりあっという間に大磯駅に着いた。上り電車に少々待ち時間があったのでコンビニで缶ビール購入。駅前のベンチで飲みながら待つ、さすがに好天の祭日で賑わっていた。電車は15両編成で前の方に行けば座れて良し。藤沢には12時半に帰着。何だか盛り沢山の小さな旅だった。

<先頭ページへ> (山辰通信5/6)

※ニコンデジカメD750、ズーム24~120㍉、70~300㍉。キャノンG7X使用。

※寺社拝観……妙大寺、御嶽神社、白岩神社、谷戸観音、真勝寺、六所神社など。

(令和7年5月9日記録完)