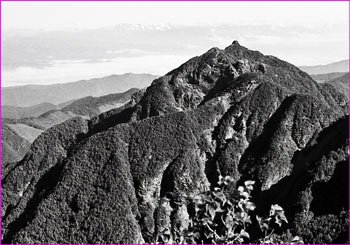

№7 三伏峠から南アルプス北部縦走 夜行6泊7日 (7/15~7/21) <p1>

|

|

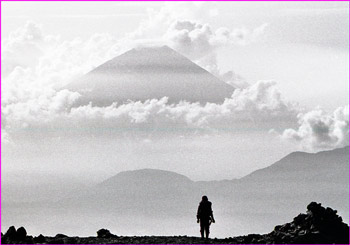

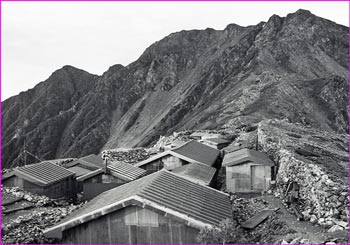

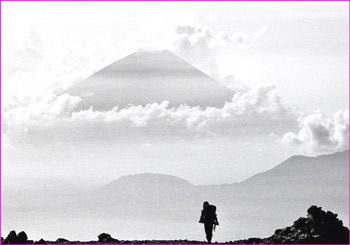

| (7/17 塩見岳望む) | (7/17 間ノ岳から富士山) |

7月15日(晴霧) 夜行で新宿から伊那大島、三伏峠へ

新宿からの夜行電車は久し振り。山客は少なく車内も空いていた。ワンボックス占用で気楽。何度も位置を変えて寝る努力をしていた。飯田線へ直通で良し。電車に乗ってしまえば予定通りとなる。駒ヶ根に着いた頃起き出し準備を。

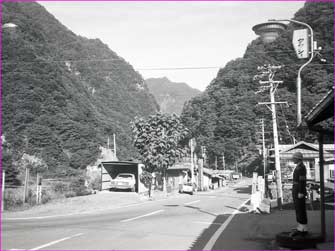

朝日が車窓を幻想的な景に、気分は乗って行く。伊那大島駅で降りてバス乗り換えも時間は早し。タクシーはなし。登山者は単独行の男性が4人、それぞれ個性的だった。

バスもがらがら、運転手は飛ばした。すっかり明けて天気も良く胸が高鳴って行く。

朝日が車窓を幻想的な景に、気分は乗って行く。伊那大島駅で降りてバス乗り換えも時間は早し。タクシーはなし。登山者は単独行の男性が4人、それぞれ個性的だった。

バスもがらがら、運転手は飛ばした。すっかり明けて天気も良く胸が高鳴って行く。

落合ではうまい具合に4人でタクシー相乗りに。塩川小屋まで随分楽になった。

まだ朝早いので小屋周りの景は朝露にしっとり、心を落ち着かせた。 久し振りの山のすがすがしさに空気がうまい。幾分寛いでゆっくり出発。

4人それぞれ、1番早く歩いて行く山小屋を手伝う人、テント装備の重荷の人、カメラ装備の人、自分の後にボッカの人が続いた。

久し振りの山のすがすがしさに空気がうまい。幾分寛いでゆっくり出発。

4人それぞれ、1番早く歩いて行く山小屋を手伝う人、テント装備の重荷の人、カメラ装備の人、自分の後にボッカの人が続いた。

沢沿いの道は気持ちも良く暑さが忍ばれた。一汗かけば調子もでるしと一頑張りしたが勘違いで尾根に取り付いてしまった。沢から離れてしまった後や遅し。戻る気にもならず展望の良いところまでと頑張って大休憩、 上半身裸になり汗を拭いた。天気図をつけたりしながら山に入った喜びに段々と。

そ れからはきつい登りに両足の付け根辺りがぴくぴく、痙攣気味。蓼科山でばてたことを思い出したがその経験からだましだまし、休み休み、一歩一歩確実に登っているのだという確信で。

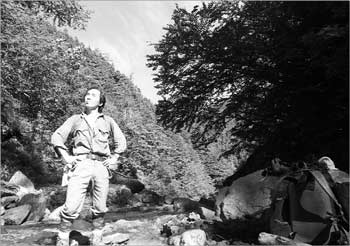

風が吹かない樹林の中、とにかく暑かった。30の声を聞いたからか、いや年にせいではない。夜行疲れか荷の重さにか。 (山中で→)

れからはきつい登りに両足の付け根辺りがぴくぴく、痙攣気味。蓼科山でばてたことを思い出したがその経験からだましだまし、休み休み、一歩一歩確実に登っているのだという確信で。

風が吹かない樹林の中、とにかく暑かった。30の声を聞いたからか、いや年にせいではない。夜行疲れか荷の重さにか。 (山中で→)

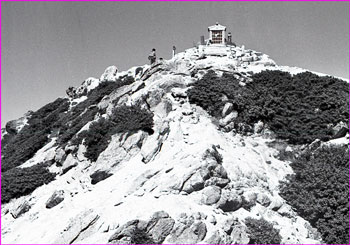

苦労の連続も思ったほど長くなく目の前に小屋が現れた。ばてていたが小屋でビールを購入し喉を鳴らせば疲れはどこへやら、着替えを済ましてさっぱりする頃には元気を取り戻しカメラ持って散策など。

ガスに包まれていたが花畑などぶらり。シナノキンバイ、ハクサンイチゲなど花盛り。静かな霧の中に黒百合を見つけて感激。

ガスに包まれていたが花畑などぶらり。シナノキンバイ、ハクサンイチゲなど花盛り。静かな霧の中に黒百合を見つけて感激。

小屋に戻り夕食は客3人だけと静かな。夕簿は期待していなかったがそれでもカメラを持って三伏山まで。近くのテント場では若いカップルが仲むつまじく夕食中。ガスが時折晴れて幾分期待も。 日没は平凡もその後夕雲西空一杯に輝き始めた。戻る足を止めてしばらく感動。中天には三日月も輝いていた。満足して小屋に戻れば暗く、皆さんもう寝静まっていた。

7月16日(晴れ曇雷雨) 三伏峠から農鳥小屋まで

小屋代3900+450=\4350

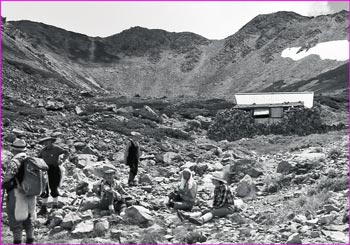

尾根の樹林をひょいと抜けたところにこじんまりした塩見小屋があった。そこで熊の平が使えない情報を得たが余り考えることなく塩見岳へと登って行く。さすがに3000メートル峰きつい登りだった。 何度も息を継ぎながら、足下の高山植物に助けられつつ山頂に辿り着いた。

中央アルプスにはとっくに雲が覆い、向かう北岳もどんどん雲がわいていた。富士は雲の中だった。塩見岳はシャクナゲが多かった。山全体がお花畑のよう。山岳展望は今一つなので天気図付けたりお茶を飲んだりと寛ぐ。

北へ向かう下りは残雪も少々有り、 シナノキンバイやハクサンイチゲの花畑だった。

北荒川岳まで南アルプス特有の素敵なお花畑が展開していた。アツモリソウには感激した。中間くらいで始めて登山者に出合う。女子大生か二人組と。

シナノキンバイやハクサンイチゲの花畑だった。

北荒川岳まで南アルプス特有の素敵なお花畑が展開していた。アツモリソウには感激した。中間くらいで始めて登山者に出合う。女子大生か二人組と。

二人とも美人で様になっていた。テント山行のよう。

二人とも美人で様になっていた。テント山行のよう。

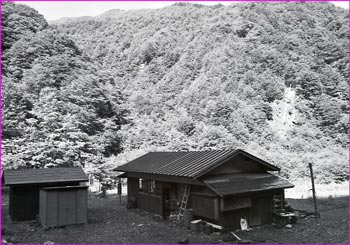

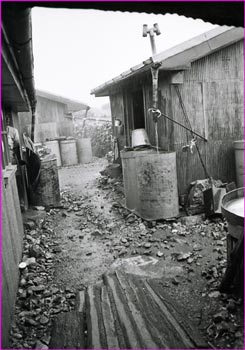

熊の平小屋は無惨だった。昨年の火事の跡がそのまま、端っこにトタンで囲った小屋らしきものがあるだけだった。こんなとは思わず、取り敢えず水はあったので顔を洗った。少々迷うも寝袋もツエルトも無しでは泊まる気にならず。 ネズミは出るだろうし熊もいるかも知れないと農鳥小屋へ向かうことにする。

ラーメンで腹ごしらえし少々横になって疲れを取ってから気張った。近くのテント場には2張り、夕餉の準備などに無線もしていた。

その連中に怪訝な目で見られているような気分も歩くしかなかった。

悲愴な気持ちも意外とあっさり三国平に着き、雪渓の作り出す沢で水浴びしたりと幾分余裕も出てきたが空が暗くなっていた。

その連中に怪訝な目で見られているような気分も歩くしかなかった。

悲愴な気持ちも意外とあっさり三国平に着き、雪渓の作り出す沢で水浴びしたりと幾分余裕も出てきたが空が暗くなっていた。

雷がごろごろ、体はくたくただったが急いで農鳥小屋へ駆け込んだ。屋根を潜ったと同時にバシャバシャッと大粒の雨がたたきつけるように降ってきた。雷もどどーんと鳴り響いた。

小屋の親爺が遅く入ってきた客を怒鳴ると同時に走り出した。稜線の小屋にとっては雨は恵みだったのだ。樋に流れ込んでくる雨水の補給に駆け回っていた。落ち着いたところで小言を言われたが運が良かった。個性のある山小屋の主であった。

缶ビールをまず、水割2~3杯飲みながら気分も落ち着いて本降りの外を見ていた。小屋は泊まり客が多かった。

7月17日(晴後霧)北岳(3190m)越え肩の小屋まで

|

|

| (農鳥岳小屋から富士山) | (農鳥小屋の鐘) |

小屋のまずい朝食をかけこんで面白かった小屋の親爺に挨拶して小屋を出る。三伏で一緒のテントの男性もまだ残っていた。昨日の雨でびっしょりになったのであろう。

テント山行はより山を楽しめそうなのでやりたいが。

テント山行はより山を楽しめそうなのでやりたいが。

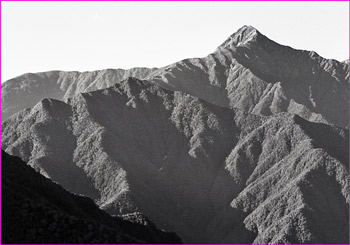

間ノ岳の登りもきつかったが先を急ぐことはないのでゆっくり辿る。振り返り見る富士や左手に見える塩見など眺めつつ。ほんとにばかでかい石くずの間ノ岳、山頂は賑やかだった。

2回目の山頂、まだ残雪は多かった。

2回目の山頂、まだ残雪は多かった。

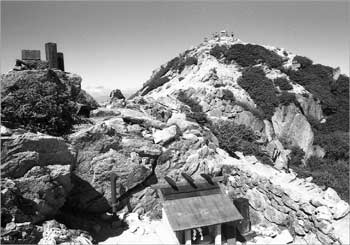

中ノ岳は人が多くそのまま通過。雷鳥の親子がお花畑で遊んでいた。老夫婦が頑張って歩いていた。北岳稜線小屋はいつの間にかおしゃれな建物に、名も北岳山荘に変えていた。さすがに登山客は多かった。缶ビール買っただけで北岳へと向かう。

北岳はガスに包まれようとしていた。稜線は花一杯だった。ガスで展望は利かずも花は楽しめた。第二の高峰も夏は暑し。2回目の登頂。やはり人気で人は多し。山頂の少し手前で荷を降ろしまず缶ビールで乾杯。

展望はまったくないガスの中、 第二の高峰である北岳に登ったという喜びに浸る。ラーメンで昼と。

第二の高峰である北岳に登ったという喜びに浸る。ラーメンで昼と。

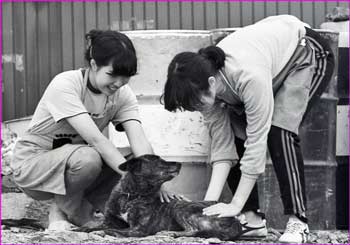

下った肩の小屋もまだ早かったが2度目の泊まり、荷を置いて小屋前の広場で寛ぐ。八本歯コルは落石で酷いとか、 皆さん肩の小屋経由でと登山者は多かった。ウィスキーを雪渓割りで飲みながらゆったり。 小屋主やらアルバイトの女の子、寛ぐ客らを見ながら山小屋泊まりの良い雰囲気を味わう。甲斐犬のコロも愛らしき。

|

|

| (肩の小屋の甲斐犬コロと) | |

ガスっていたが時折晴れて展望が広がる。その作り出す幻想的な景なども楽しみつつ。昼下がりから黄昏時まで飽きることはなかった。小屋は空いていて広々した小屋の中でそれぞれ場所を取ってゆったり休めた。

7月18日(晴れ) 北岳往復後両俣へ

|

|

| (北岳から富士山) | (日の出の頃) |

|

|

| (北岳山頂で) | |

自分はカメラ3台首や肩に下げてシャッターを切りまくった。日本第二の高峰の朝のすばらしき展望に皆さんも笑顔であった。 しばらく写真撮影に没頭した。一段落したところで北岳を後に両俣小屋方面へ下る。

|

|

| (仙丈岳望む) | (中白根沢の頭にて) |

分岐から一歩下れば人影が急に無くなり静かな山行となった。白根沢ノ頭でまた展望を、北岳を仰ぎ見れば上空に巻雲が広がり、右手に塩見岳から南アの山群が連なっている。 向かう彼方には仙丈岳が雄大な形、その右手に甲斐駒が個性的な山巓を見せていた。撮影一頻り後はこれらの景観を眺めながら朝食を取った。

|

|

| (左俣大滝) | (野呂川上流で) |

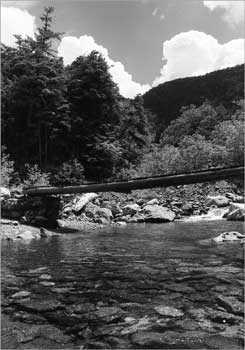

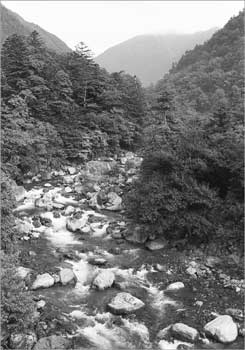

道標は時折有り迷うようなことはなかったが出会う人はいなかった。余り歩かれていないコースに時折音を立てて下って行く。どんどん下って行けば大滝のある沢に下り着いた。汗を拭いて沢沿いに下れば両俣小屋に出てほっとする。

テント場も傍らに有り無性に落ち着く雰囲気であった。 (両俣小屋近くの木橋→)

道標は時折有り迷うようなことはなかったが出会う人はいなかった。余り歩かれていないコースに時折音を立てて下って行く。どんどん下って行けば大滝のある沢に下り着いた。汗を拭いて沢沿いに下れば両俣小屋に出てほっとする。

テント場も傍らに有り無性に落ち着く雰囲気であった。 (両俣小屋近くの木橋→)

まだ9時半だが今日はここでお終い泊まりと。

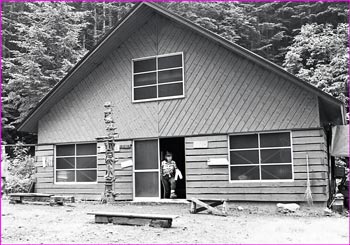

小屋の人も昨日入ったばかりとか、片付けやら小屋開きに忙しそう。河原で荷物を全部出し広げ、下着から何から洗濯であった。一帯の岩に干しまくる。そうして水割で一杯と、今回の旅の中休みであった。

昼寝もたっぷり。

(←両俣小屋、小屋番の星さんが)

夕方にすごい夕立も来たが。夕食は小屋番の女性と二人だけ、他に若い女性二人に遅く入ってきた男性一人。素泊まりだったが食事は一緒で酒を飲み合いも。最初はウィスキーだったが酔ってきて気分良くビールも頼みわいわい。

小屋番の女性も乗ってウイスキーを出して皆に振る舞ってくれた。なかなか面白い人で自称男女だとか、まだ若いが深山の小屋を一人しきっているたくましさがあった。いつの間にか彼女は見えなくなり、自分も朝が早いので気分良く布団に。

<p1へ>

7月19日(晴) 両俣から仙丈ヶ岳(3033m)越え

(小屋代3900+ビール300*5=\5400)

今日も快晴の朝だった。沢音耳に起き上がった。小鳥たちも唄い合い素敵な気分。まだ寝静まっている小屋を一人旅立つ。少し辿った分岐で朝食。見上げる北岳方面のくもが赤く焼けていた。

小鳥がさえずりあう中、まだくらい原生林を登っていく。しっとり朝露も気持ち良し。寂しさを振り払うようにラジオを聞きながらは邪道か。

宗教番組が意外に面白く、その中で尺八の響きが心にと。

一汗かいた頃尾根に出た。

宗教番組が意外に面白く、その中で尺八の響きが心にと。

一汗かいた頃尾根に出た。

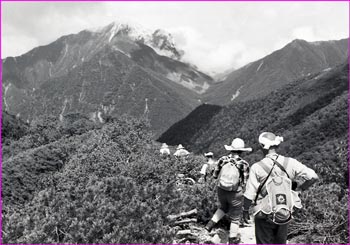

ここから尾根沿いの長いルート( 仙塩尾根)を仙丈岳まで辿って行くのだ。展望が開けた横岳で一服。朝の展望を楽しむもまたしばらく樹林の中を辿って行く。

樹林帯を抜け出てピークに出れば四方の展望が広がる。大休憩である。中央アルプスには早くも雲が湧いていた。

伊那新倉岳でようやく仙丈から下ってくる登山者に会い始めた。もう気が楽になり鼻歌も出そうだったが暑さが今度は。

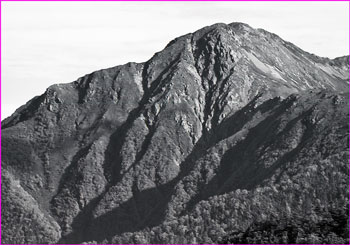

樹林限界地点に到達すれば仙丈岳が間近、雄大な姿だ。

日は天心に上がり、雲もあちこちに出ていた。またもや大休憩、天気図は当分の晴れを約束していた。

樹林限界地点に到達すれば仙丈岳が間近、雄大な姿だ。

日は天心に上がり、雲もあちこちに出ていた。またもや大休憩、天気図は当分の晴れを約束していた。

山岳部の連中と入れ替わるように大仙丈ヶ岳へ。とにかく暑かった。少しある残雪で頭など冷やしつつ。最後の急坂を何とか登り切れば頂。遭難碑に雷鳥、光る残雪。天上の墓園か。 雲がしきりに飛び交い望む仙丈ヶ岳には賑やかに人影がうごめいていた。ガスも盛んになびいている。

|

|

| (7/19 雲わく小仙丈) | (7/19 雲わく甲斐駒) |

仙丈ヶ岳は一気に都会の山に連れ戻された感じ。先程まで静かな山歩きが一変してしまった。北沢峠などからの気軽なハイカーが多く場違いな。

慣れるまでしばらくかかったが雲が多いながらも展望を楽しみ山頂に立ったことだけ胸に山を下る。(←仙丈小屋付近で)

慣れるまでしばらくかかったが雲が多いながらも展望を楽しみ山頂に立ったことだけ胸に山を下る。(←仙丈小屋付近で)

甲斐駒方面に巨大な雲が盛り上がっていた。今宵の宿りと、

仙丈小屋はだめで馬の背も小さな小屋に人は多そうとパス、なにぶん酒類が置いてなかったのだ。

まだ時間は早いと北沢峠へと下った。

仙丈小屋はだめで馬の背も小さな小屋に人は多そうとパス、なにぶん酒類が置いてなかったのだ。

まだ時間は早いと北沢峠へと下った。

(横浜山岳会の老人たちと→)

雷がごろごろ、走り下って真新しい峠の長衛山荘に到着。ビールを飲んでいるうちにここに泊まることにする。外は雨になっていた。モダンな山小屋でまだできたばかりか。

7月20日(快晴曇雷雨) 甲斐駒ヶ岳(2966m)登頂

(14:00)広河原ロッジ<宿泊> (宿泊代3700+ビール200*2+ウィスキー500+他220=\4820)

|

|

| (7/20 北岳望む) | (7/20 甲斐駒山頂) |

ようように双児山の頂についてほっと。昨日のアルコールが全部抜けた。汗を拭き弁当に味噌汁で遅い朝食。一息つけばカメラの活躍となる。朝の清々しい展望が広がっていた。

少し遅すぎの感じも山が見渡せれば満足であった。

ようように双児山の頂についてほっと。昨日のアルコールが全部抜けた。汗を拭き弁当に味噌汁で遅い朝食。一息つけばカメラの活躍となる。朝の清々しい展望が広がっていた。

少し遅すぎの感じも山が見渡せれば満足であった。

(←鋸岳)

見上げれば手に取るような駒津峰への登りもきつかった。人が多かったが少々登ったところに荷物を置き軽荷で駒ヶ岳へ向かう。白い尾根に奇岩の道を駒ヶ岳山頂へと。 荷を軽くしているのに登りは結構苦しかった。

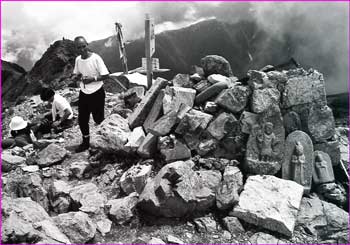

甲斐駒の山頂も人が多かった。信仰の山、山頂には神像やら祠が祭られていた。 まず拝礼してから展望を楽しみ写真を一頻り。八ヶ岳が広大な裾を広げてよく見えた。 雲が出て時折日も閉ざされてきたので下山に。

|

|

| (甲斐駒ヶ岳山頂と祠の傍に神像が) | |

摩利支天へは人が多いので途中少し遊んで駒津峰へ引き返す。一緒に泊まった北沢峠の小屋の連中がやっと登ってきていた。 横浜山岳会の長老組とか、昨日の仙丈から一緒で気さくに声をかけられた。 仙水峠への下りでは足に来ていた。左膝がおかしくなり疲労もはなはだしき。

|

|

| (摩利支天望む) | (甲斐駒望む) |

仙水峠には登山者二人がガスの中休んでいた。挨拶交わしただけで少し離れて眠りに着く。時間的にも体力的にも早川小屋へはあきらめて北沢峠へと下る。仙水小屋もアルコール類はなかった。

女の子3人がこれから早川小屋へ向かうというのにはただ見送るだけ。 雲も広がっているし稜線では雷雨に遭遇する時間帯であった。

雲も広がっているし稜線では雷雨に遭遇する時間帯であった。

冷たい水で顔を洗い喉を潤して北沢へと下った。

(鳳凰三山方面も雲わく→)

北沢峠ではバス待ちの人が多かった。何となく場違いな雰囲気に小屋でビールを買って一気に飲み干す。幾分やわらいで広河原へのマイクロバスに乗り込むもギュウギュウ詰め込まれ広河原へ下って行った。

広河原ロッジに今宵の宿を。上高地と比べるべきもないが南アルプスにすれば賑やかだ。都会のそれで落ち着かなかったが山格好の汗臭いにおいでそのまま電車に乗りたくなかったのだ。

まだ十分に帰れる時間も汗を流してゆっくりしたかった。

(←広河原山荘)

6畳の部屋に一人、直ぐ風呂へ。汗を流した後は定番のビールで喉ごし。一杯やれば気分も良くなり落ち着く。外は大雷雨、天を揺るがす雷鳴が轟いていた。自然界のシンフォニー、心にずんずん響く。 あの女の子3人は無事小屋に着いた頃だろうかと脳裏に。

7月21日(晴れ) 帰京へ

(交通費復路 バス650+バス950+電車3100=\4700)

|

|

| (北岳に残月が) | (大吊橋) |

|

|

|

| (大樺沢に北岳) | (野呂川) | (カタツムリにさようなら) |

宿に戻り朝食済ましてバスへ。広河原から暑い甲府へと。土産を買い始発の電車にゆったり座ってむさ苦しい都会へと戻って行く。 <p1へ>

その他覚え書き カメラ類……FE×2、SPF1台、交換レンズ3本、オリンパスXA。

フィルム類……フジⅡ、KⅡ、ER他、白黒トライX、ネオパンF、SSなど。

結構撮っていたがもう古くスキャン出来たネガは今一つとあいにく。

(2025年3月22日再々修正完)