№4 逗子から鎌倉へ古道辿る早春ハイク <p1>

1月24日[木](曇晴れ) 岩殿寺から名越えの切通し越えて

|

|

| (岩殿寺立正観音塔) | (妙本寺日蓮聖人像) |

曇っていたので朝日も見えずで横須賀線の線路を見てもどっちが鎌倉方向だったかと。降りた電車が逗子止まりだったのでその回送電車を見て方向を決めた。

曇っていたので朝日も見えずで横須賀線の線路を見てもどっちが鎌倉方向だったかと。降りた電車が逗子止まりだったのでその回送電車を見て方向を決めた。

朝の通勤帯で車も多く狭い道に気を使いながら鎌倉方向の岩殿寺を目指した。しばらく馴染みのない景に時折人に聞きながらだった。仲間との忘年ハイクで名越えの切通を尋ねていたので今回は逗子からその名越切通を通って鎌倉古都巡りとした。

数十年前に泉鏡花の「春昼・春昼後刻」を読んで尋ねたことがあった岩殿寺へもその記憶は霧の彼方。「うたた寝に恋しき人を見てしより夢てふものは頼みそめてき」……小野小町の和歌からこの岩殿寺を舞台にあの素晴らしい小説を紡ぎ出している。 鏡花は岩殿寺を愛してその想いが観音堂脇にある池の寄贈にと。

鏡花は岩殿寺を愛してその想いが観音堂脇にある池の寄贈にと。

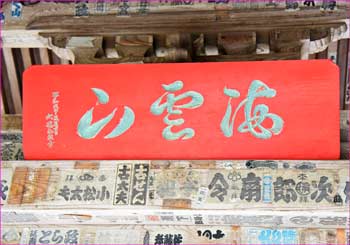

(←岩殿寺山門の扁額……海雲山)

昭和の終わり頃、鏡花に傾注していたので我が想いも同じくその寺をまずと。今でこそさびれているが歴史は1300年と古く、後白河法皇が来寺して坂東三十三箇所霊場第2番にとは良し。

|

|

| (利生堂) | (伝空海作の爪堀地蔵) |

|

|

| (1727年再建の観音堂) | (観音堂の境内に鏡花寄贈の池が) |

|

|

| (行基菩薩が十一面観音を彫ったという奥の院) | (稲荷明神社) |

階段上がって奥の深い山に色々見るべき物はあった。丁度境内を掃除していた住職さんか、その老年配者に話も聞いたり。それで裏へ切通へ抜ける道は昔はあったようですが今は崖藪で行けませんと。右手の墓へも入らないでください等と注意も。古く歴史を感じさせる観音堂に拝礼して左手へ、後から年輩婦人も来ていたが同じような散策だった。

左手へ上がっていく階段があったので記憶を取り戻したようにその高台へ上がっていけば柵があった。鍵はかかっていなかったので入り込んでいけば左側に送電塔があり視界も開けた。小坪トンネル上のあの洋館も見えて、この山から直接行ければ名越切通も楽だと思ったが崖の藪斜面で道なしや残念、先程の年配者が言った通り。

|

|

|

| (長寿観音様として信仰のあるような正教観音吉祥塔) | ||

狭い道を行けば前方に観音塔が見えた。微かに思い出された。バックに送電線が通っているのが邪魔だが功徳がありそうな山上に立つ観音塔だった。正教観音吉祥塔とあったが長寿観音様として信仰があるようだ。手前に曹洞宗の秩父札所の寺院寄贈の和歌石碑が並んでいた。裏手に開発された住宅街は見ないようにして。

|

|

| (観音塔の前に各札所の歌碑が) | (山を切り開いて住宅街が裏手に) |

少し戻ってから山沿いの道を辿れば朽ちた休憩所が、もう使えそうもなかった。 そのまま抜けられるも躊躇、引き返せばいいやとコンクリされた道進めば右手下に観音堂の屋根が見え、あの老年配者も見えたので下れば一言注意されるなと思ったが戻るのも癪と。

そのまま抜けられるも躊躇、引き返せばいいやとコンクリされた道進めば右手下に観音堂の屋根が見え、あの老年配者も見えたので下れば一言注意されるなと思ったが戻るのも癪と。

墓地の右手の観音堂境内に出たところで年配者とあった。あそこは危ないので行かないでと注意したのにとやんわり小言を。散策の老婦人はもう居なかった。年配者と一緒に参道を下りながら話も少々、徳川家康の石碑もと言えば、寄付しただけでしょうとか、観音塔がありましたが背景に送電線が邪魔でしたと言えば、あれで電車が動いているんですと返された。

墓地の右手の観音堂境内に出たところで年配者とあった。あそこは危ないので行かないでと注意したのにとやんわり小言を。散策の老婦人はもう居なかった。年配者と一緒に参道を下りながら話も少々、徳川家康の石碑もと言えば、寄付しただけでしょうとか、観音塔がありましたが背景に送電線が邪魔でしたと言えば、あれで電車が動いているんですと返された。 横須賀線の動力源と分かった。

横須賀線の動力源と分かった。

ほんのちょいとした雑談で気分もほぐれ、ガイドにない話も聞けて満足。山門に戻って法性寺へ向かうもまた道がはっきりしないので道を聞きながら、駅へ向かう通勤の男性に聞いて道は分かった。その途中、庚申塔の古き塚も面白き。浦賀みちとか古道の雰囲気が残っていた。

横須賀線電車が直ぐ横を走っていく。あの向こうの通りはよく車で通っていた。そこへ抜ける踏切は通らず右へ入り込んでいけば法性寺があった。こちらは日蓮さんの由緒の寺と、鎌倉で襲われる前に白猿が現れてこの地へ難を逃れた伝説が。日蓮さんも時の権力者などに逆らっていたので法難ばかり、 その度にあちこちに寺ができて今に残っている。

その度にあちこちに寺ができて今に残っている。

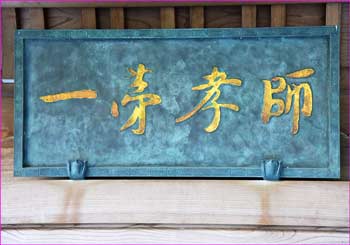

逗子から鎌倉、藤沢にかけて日蓮宗の寺は多い。無宗教だが神社仏閣には宗旨問わずどこでも拝礼している。その助けたという謂われの白猿が山門の扁額にあった。

ここも参道が真っ直ぐ山へ上っている。その参道を登っていくと本堂があった。扁額が良かっただけでそのまま上へ。

|

|

| (法性寺山門の扁額) | (法性寺本堂の扁額) |

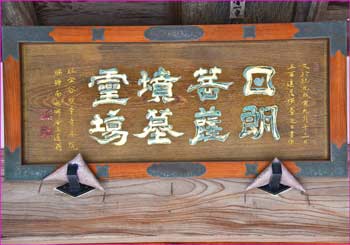

坂の上に奥の院があった。ここは日蓮聖人が難を逃れた岩窟があるところで見所は多し。直ぐ右に本堂と同じ扁額がかかったお堂は日蓮の弟子日郎の御廟所とか。その先に奥の院の祖師堂が。

|

|

| (法性寺奥の院) | (日郎菩薩御廟所の四面堂) |

そこにあの岩殿寺で見た老婦人が来ていた。偶然にも同じコースを一緒になったようだが山と違い挨拶も交わすこと無し。こちとらはカメラ構えてあちこちと。

|

|

| (奥の院祖師堂の扁額) | (日蓮が避難したという石窟) |

|

|

| (石窟には五輪塔が) | (山王権現祠と五重塔) |

|

|

| (山王権現五重塔) | (山王権現鳥居) |

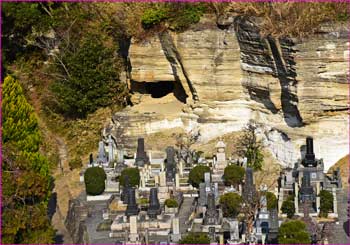

祖師堂の左手に謂われの石窟があり、中を覗くと五輪塔が供えられていた。この石窟の山上に山王の神を祀っていたので鳥居を潜って上っていく。その山上に仏塔があり祠や石碑があった。拝礼してから周りの展望を。名越切通方向に例の洋館がよく見えて嬉しき。

(名は知らなかったが帰ってからインタネで調べるとサリーちゃんの館とか、ミステリー好みの心霊スポットでは有名なとか。小佐野賢治の所有だったとかも定かでなし。今も誰かが住んでいるようだがグーグルで調べても詳しいことは不明。)

|

|

| (山王権現の裏手の墓地) | (その先の山上に謎の洋館が) |

洋館の下に墓地がありその右上に名所の大切岸が連なっていた。目を戻せば馴染みの逗子市街も見えた。山王権現を下って左手の道を進めば墓地、その脇道を辿ればお猿畠の大切岸は近かった。ここから先は前回来ていたのでもう迷うことなく、スイセンなどが咲いているのどかな大切岸をちょいと見て切通へ向かう。

|

|

| (墓地の背後に洞窟が) | (その上へ辿ればお猿畠の大切岸) |

|

|

| (古刹のお猿畠の大切岸) | |

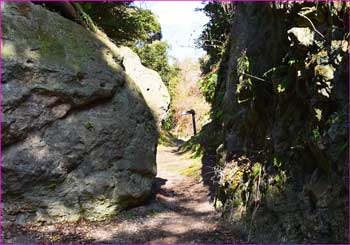

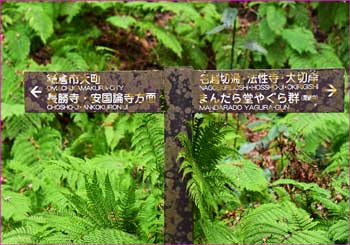

逗子指定の石廟二つもまた撮って、有刺鉄線など厳重な塀に囲われた洋館の裏手を辿って切通の道へ出た。残念ながら「まんだら堂のやぐら群」は閉じたまま、期間が限定されて年に何度か公開ているようだが前回写真に撮っていたのでもう良いと柵から覗いて済ました。

|

|

| (市指定の石廟) | (柵外からまんだら堂やぐら群を) |

|

|

| (名越えの切通) | (古くなった道案内) |

名越えの切通を行き来して鎌倉へと下って行く。あの年輩婦人とまたすれ違う。同じ思いで歩いているようだ。小坪トンネル上から横須賀線沿いに降りていく。左手に馴染みだった材木座霊園が見えたがそのまま踏切渡り返して鎌倉大町へ。踏切から富士も見えて嬉しき。

|

|

| (小坪トンネル上から横須賀線沿いを) | (横須賀線から富士見ゆ) |

|

|

|

| (大黒堂の狛犬) | (その傍らに観音像が) | |

すれ違いの人に道を聞いて安国論寺へと。庚申塚や小さな神社もあった。安国論寺門前では係の女性が掃除中だった。挨拶して入ってゆく。拝観料百円とあったが小銭が無かったのでそのまま、後であの掃除していた女性に払おうと思いつつ。山門はこぢんまりだったが奥行きは長く広かった。参道に石灯籠いくつかも古く見ごたえが。

|

|

| (山門の扁額) | (日朗荼毘所の扁額) |

|

|

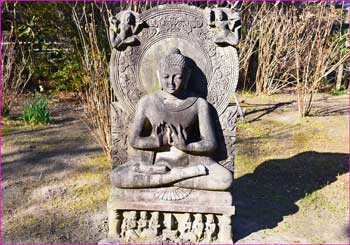

| (日郎上人荼毘所) | (境内の仏像) |

本堂の扁額など撮りながら奥へ。日蓮の高僧弟子日郎を荼毘した跡地のお堂などを見て。ここも背後は自然林の深い山、今回は上まで行かず石塔など見て戻る。安国論を練り上げた石窟のなども覗いて。参拝の数人と出合う。山上に富士見台もあったが先程見ているので登るのは止して寺を出る。先程の女性は見あたらず。

|

|

|

| (安国論寺の石塔や石灯籠) | ||

直ぐ妙法寺道、前回と同じコースの逆を。苔寺は平日拝観できずは残念。ぼたもち寺も素敵な扁額をまた撮っただけ。そのまま妙本寺へ向かう。ここも初めての時とは今一つ。仁王門の仁王像も同じく。小銭がなかったのでお賽銭も入れられずと拝礼だけ。

|

|

| (ぼたもち寺扁額) | (妙本寺扁額) |

|

|

| (妙本寺二天門) | (二天門の持国天) |

ところが後で写真を取り込んだときに気が付いたが、この暗い仁王像撮った時にカメラの設定がまたオートホワイトがタングステンモードに切り替わっていた。未だに何で切り替わるのか分からず。ニコンデジカメの欠陥か。後はおかしな写真になってしまってがっかり。

ところが後で写真を取り込んだときに気が付いたが、この暗い仁王像撮った時にカメラの設定がまたオートホワイトがタングステンモードに切り替わっていた。未だに何で切り替わるのか分からず。ニコンデジカメの欠陥か。後はおかしな写真になってしまってがっかり。

なんとかRAW現象でしのいだが。

やはり参拝客は少なかった。 そのまま本覚寺へも寄って、ここの仁王像もなんとか撮っただけ。賽銭なしも同じくでそのまま鎌倉駅へと。

そのまま本覚寺へも寄って、ここの仁王像もなんとか撮っただけ。賽銭なしも同じくでそのまま鎌倉駅へと。

(若宮大路→)

11時過ぎだったので我が家で昼には遅くならずと。横須賀線も直ぐ来たので乗り込んで。大船の乗り換えもよく藤沢に前回と違って酒抜きで昼前に帰着と。 もちろん少々ビールつけて満足の昼食と。

<先頭ページへ>

※ニコンデジカメD750使用。 (平成31年1月28日完)