№42 山北駅から矢倉岳晩秋ハイク <p1>

11月24日[土](快晴) 洒水の滝口から矢倉岳(870m)へ

|

|

| (21世紀の森から足柄富士) | (矢倉岳から富士望む) |

交通費(586+320+1810+270+586=\3572)

予報通り晴れ上がると気をよくして。週末で電車は乗客幾分多しも気になる客はいなかった。

予報通り晴れ上がると気をよくして。週末で電車は乗客幾分多しも気になる客はいなかった。

少々迷ったが国府津で予定通り御殿場線に乗り換える。十六夜月か、電車が走り去るホームの上に輝いていた。一旦改札出てその月見を。御殿場線も空いていたが隣に山北高で降りる高校生らが乗り込んできていた。まだ日の出前も真白き富士が矢倉岳の上にほのかに見えて嬉しき。

|

|

| (山北で朝焼け雲が素敵に) | |

山北で降りると東空の雲が赤く染まって輝いていた。タクシーで洒水の滝入口まで行こうかと思ったが駅前のタクシーは無くてそのまま歩き始める。馴染みの道に時折朝焼け雲を振り返りながら。洒水の滝へ歩いていくのは何年ぶりだろうか、意外と入口は遠かった。途中で野良猫に言い寄られたが鳴き真似返しただけ。山に朝日が差し始めるも紅葉は今一つのような。

洒水の滝入口にうどん屋などが出来て幾分変わっていた。川沿いの遊歩道をヒヨドリなど野鳥が騒ぐ中辿って行く。地元の人と時折すれ違うだけ、まだ7時前に観光客の姿は見えず。洒水の滝口から離れて左へ林道を登っていく。薄暗いひっそりした道に思い出しながら辿る。周りの木々が随分伸びていた。

途中展望台から久し振りに見る洒水の滝だったが今一つの景。くねくね何度か曲り登って振り返ればすっかり日の当たった山肌に一筋の白い滝が、今度は山肌の紅葉も入れて絵になる景。

周りの紅葉は今盛りだがやはり枯れたようで色はさえず。それでも秋晴れに雰囲気は良し。丹沢も見えて我が大野山も見渡せた。大山も覗いて嬉しき。東名の陸橋が3ツ、4年後にはあの奥にもう1本の新東名が貫くのである。

|

|

| (洒水の滝の上部尾根) | (小さく洒水の滝が) |

|

|

| (大野山展望) | (東名の陸橋など展望) |

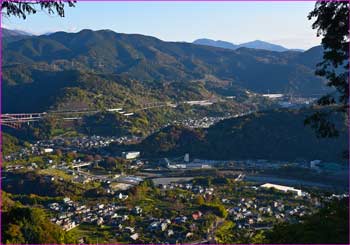

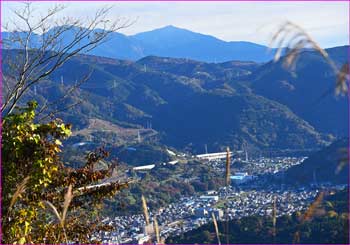

植林の杉は伸びて密集、その暗い林道を辿って行く。道はそう悪くなかった。山道に入り杉林辿ればまた右手が開けて展望がきいた。西丹沢の檜洞丸などが見えてきたが低い雲がかかっていた。山北の町も俯瞰されて大山もその上にすっきり。良い天気だ。

|

|

| (大野山左に西丹沢方面展望) | (山北町俯瞰、大山ものぞく) |

数年前崩壊して通行止めになっていた場所に出た。整備されて問題なく通過。もう大野山と同じくらいの高さか、でもまだ登っていく。昔を思い出しながらそろそろ左へ上がっていくのだがと杉林を辿れば看板が見えた。

数年前崩壊して通行止めになっていた場所に出た。整備されて問題なく通過。もう大野山と同じくらいの高さか、でもまだ登っていく。昔を思い出しながらそろそろ左へ上がっていくのだがと杉林を辿れば看板が見えた。

(崩壊地は整備されて→)

杉は随分伸びているが何となく貧弱感が、もう少し間伐しないと21世紀の森たる名に恥じる。

何度も通った森だが思ったより時間かかって上の雑木林に出た。やはり紅葉はさえず。辿れば左手にテレビ塔の懐かしい設備にでた。ここで展望が開けて山北を俯瞰でき、大山も高く見える。左に目を向けれ大野山の上に西丹沢の山波も見渡せた。

|

|

| (昔からあるテレビ塔) | (山北に大山もよく見える) |

休むことなく早く富士をと車道を辿って行く。懐かしい道だ。右手に朽ちた東屋なども見えるがもう朽ち果てるまま、森もうっちゃられている。下からのアスファルト道に出て車がやって来ないことを願いながら上の公園へ。そうして山の端に富士が覗いて嬉しき。昔は時計台があるよい展望台だったが今は草ボウボウただ台らしきのがあるだけ。

|

|

| (檜洞丸遠望) | (山の端に富士山が) |

|

|

| (21世紀の森から足柄富士望む) | |

草藪をかき分けて富士を良く見られるように動き回った。 昔から変わらぬ足柄富士がどどーんと。まだ誰も居ない山中で旅人の心を癒やす景だった。何度この富士を見たことか、足柄峠とまた違う風情がある。

昔から変わらぬ足柄富士がどどーんと。まだ誰も居ない山中で旅人の心を癒やす景だった。何度この富士を見たことか、足柄峠とまた違う風情がある。

この一帯の公園も寂れていく、レストハウスやトイレなどもう使われてないような。 神奈川の市町村の木々も配置されていたがほっぽかされたまま、イチョウだけが存在を誇示するように紅葉していた。藤沢の黒松も埋もれていた。

神奈川の市町村の木々も配置されていたがほっぽかされたまま、イチョウだけが存在を誇示するように紅葉していた。藤沢の黒松も埋もれていた。

そこを抜けて行けば広場に出るが憩ったことがある東屋も休む気にならず左へ浜居場城跡方面へ入ってゆく。 南側が開けた広葉樹の明るい森でザックを降ろして汗を拭く。

南側が開けた広葉樹の明るい森でザックを降ろして汗を拭く。

気持ち良い風が渡る日溜まり、静かで良いところだがやはり紅葉は良くなかった。相模湾も見えるが茫洋としている。

まだ早いがどこぞで小宴昼餉にと思いながら杉林を登っていく。右手が開けて大野山から大室山などが見えたがまたすぐ暗い杉林。ここにも携帯用の電波塔が建っていた。

まだ早いがどこぞで小宴昼餉にと思いながら杉林を登っていく。右手が開けて大野山から大室山などが見えたがまたすぐ暗い杉林。ここにも携帯用の電波塔が建っていた。

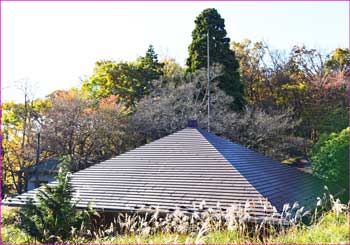

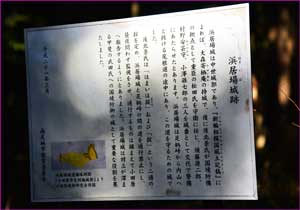

結構密集して暗い森、こっちを通るのは始めて。 浜居場城跡とあるが看板がなければ杉林がこんもりしているだけ。戦国時代の後北条氏の国境監視の城だったとか。林床も日が差し込まないので生気はなく、

浜居場城跡とあるが看板がなければ杉林がこんもりしているだけ。戦国時代の後北条氏の国境監視の城だったとか。林床も日が差し込まないので生気はなく、 兵どもの夢の跡など全然関係なくも脳裏に浮かんだ。

兵どもの夢の跡など全然関係なくも脳裏に浮かんだ。

ひと越えするように下って行けば左手が明るくなり雑木林に。その開けたところから箱根神山大涌谷の煙が立っているのが見えた。その開けた先の日溜まりに入り込んで昼餉とする。

小春日和、日は燦々暖かし。ススキの穂が揺れる先に相模湾が光って見えた。良い場所とシートを敷いて座りこむ。直ぐ野鳥が周りに、囁くような耳に心地よい囀りを聞かせてくれた。

|

|

| (小田原方面、相模湾も見える) | (小宴昼餉) |

|

|

| (小春日和の日溜まりでいつもの小宴、昼餉はラーメンで) | |

まずは缶ビールで乾杯だった。 枝豆をつまみながら良い気分でいると背後で人声が、やはり週末にこのコースも歩かれているようだが声が聞こえただけでまた静かになった。お湯が沸けばジャックダニエルのお湯割りも少々。いつも聴いているニッポン放送、八木亜希子のラブメロをラジオで流しつつ。まだ9時半だったがラーメンで昼にする。

枝豆をつまみながら良い気分でいると背後で人声が、やはり週末にこのコースも歩かれているようだが声が聞こえただけでまた静かになった。お湯が沸けばジャックダニエルのお湯割りも少々。いつも聴いているニッポン放送、八木亜希子のラブメロをラジオで流しつつ。まだ9時半だったがラーメンで昼にする。

満足してまた杉林に入り込んで分岐に出た。ここからはいつも通るコース、直ぐ熊鈴が聞こえてきた。今まで人に会わずの静かな杉林の中だったのでそう煩くはなかったが違和感が。年配者で挨拶交わしただけ。その後も二人連れの中高年とすれ違った。矢倉岳から山北へ下る人も多いのはやはり交通の便が良いからか。

|

|

| (左手南側が開けて紅葉が) | (彩りあるも今一つ) |

山伏平の分岐に出れば後は矢倉岳へ登るだけ。雨上がりでもないので道は歩きやすし。ハイカーも多くなり賑やかになっていく。それよりもまだ雲は出てなかったので富士展望だった。藪木に囲まれて展望はもう少し登ったところから、人声を避けて富士を撮る。足柄富士がすっきり見えて気分良し。

山伏平の分岐に出れば後は矢倉岳へ登るだけ。雨上がりでもないので道は歩きやすし。ハイカーも多くなり賑やかになっていく。それよりもまだ雲は出てなかったので富士展望だった。藪木に囲まれて展望はもう少し登ったところから、人声を避けて富士を撮る。足柄富士がすっきり見えて気分良し。

東富士演習場のいつもの砲弾音は聞こえなかったが富士スピードウェイの騒音は聞こえた。そのまま汗をかくこともなく山頂へ、やはりハイカーが十数人たむろしていた。富士山に箱根の山、明神ヶ岳に金時山、煙吐く大涌谷も指呼の間、ススキの穂が揺れ光っていた。写真を一頻り撮ってそのまま矢倉沢本村へと下った。

|

|

| (矢倉岳途中で) | (北に御正体山が) |

|

|

| (足柄富士どどーんと) | (雲表の矢倉岳山頂) |

|

|

| (言不用、富士展望しながら山頂で憩う) | (箱根神山、大涌谷の煙りも見ゆ) |

朝8時過ぎの一番バスで来たか、ハイカーが続々登ってきていた。その挨拶も軽く、変に山慣れしての熊鈴つけたハイカーはいなく耳に障らず。皆さん良い天気に軽くハイキングに来た感じ、でも矢倉沢本村から登ってくるのは感心だ。

|

|

|

| (山頂までもうすぐ) | (晩秋の雑木林を) | (続々ハイカーが) |

大野山、高松山弘法山等と同じ公共交通機関で気楽に来られる人気の山だ。その時間に遭遇して、週末でやはり賑やか。一頻り途絶えたところで雑木林に入り込んで紅葉愛でながらしばしマドロミをと落ち葉に寝転んだ。でもウツラウツラしただけ。時間は早かったが下ることにする。登ってくるハイカーはまだいたがもう打ち止めのよう。

|

|

| (華やかな紅葉も) | (晩秋の雑木林や良し) |

|

|

| (下るほど紅葉も華やかで楽しめた) | |

静かになった森道を見覚えのある木々など見ながら下って行く。昼餉をした向かいの山が木立越しに見えたが前より見にくくなっていた。杉林に入って、ハチ注意の看板は変わらずに。抜けて行けば所々廃屋、水道施設も朽ちていた。

|

|

| (ケヤキの大木) | (杉古木) |

|

|

| (21世紀の森尾根) | (森下れば茶畑、大山も見ゆ) |

茶畑に出れば一気に明るい山村の景、遠く大山も望見された。何度も下った道、鎮守の森神社にも拝礼。人影見あたらない本村を抜けてバス停だったが、やはりバスの便は無し。地蔵堂の通りに出てこちらのバス時刻表も14時半までなかった。

茶畑に出れば一気に明るい山村の景、遠く大山も望見された。何度も下った道、鎮守の森神社にも拝礼。人影見あたらない本村を抜けてバス停だったが、やはりバスの便は無し。地蔵堂の通りに出てこちらのバス時刻表も14時半までなかった。

先に降りてきていた中年の二人連れが待っていたが、車で足柄峠まで来ているのでバスで戻るとか。 こちらは初めてのようで夕日の滝はどうですかなどと聞かれた。

こちらは初めてのようで夕日の滝はどうですかなどと聞かれた。

この二人は土日祭だけ運行するバスに乗って足柄峠万葉公園へ戻るようだったが、バスは直ぐ13時に。

(振り返れば金時山見ゆ→)

缶ビール飲みながら見送った後まだ時間はたっぷりあるのでタクシーでもと前貰ったレシートの電話番号にかけたが通じず。本村のトイレ傍の電話ボックスにもタクシーの電話番号などの案内はなかった。でも良い天気に大雄山駅までぶらぶら歩くことにする。

すぐ前を乳母車押して歩いていた婦人に声をかけて駅までどのくらいですかと聞いたが4、5㌔ですかねと、タクシーのことも知らず。古道のことも聞いたが曖昧。そこへタクシーがやって来た。客が乗っていたが帰りに拾えるかもと手を上げた。それを期待して道脇にある古道の標、石碑など眺めながら。

|

|

| (芭蕉の句碑) | (南無阿弥陀仏石碑) |

芭蕉の句碑も、読めなかったが後で調べれば。……目にかかる 時やことさら 五月富士……と、帰郷するときここで詠んだとか。御殿場側の古道にもあった面白い字の南無阿弥陀仏石碑も。良い気分でいるとタクシーは直ぐやって来て止まってくれた。運ちゃんは気が付いていたようで乗り込むと話も弾んだ。21世紀の森のことなども知っていた。

|

|

| (大雄山駅前巻雲が) | (大雄山線電車) |

話しながらであっという間に大雄山駅に着いた。電車は10分待ちに近くのコンビニで缶ビール買い込んで待つ。電車は空いていたので飲みながら満足の打上と。小田原でも直ぐ電車があり乗り込んで藤沢には14時半と早かった。 <先頭ページへ>

※ニコンデジカメD750、24㍉~120㍉レンズ使用。 (平成30年11月28日完)